■陈秋如

琼台书院是海南最具盛名的书院之一,其历任掌教皆为名儒耆老。林之椿作为琼台书院的末任掌教,自年少时便以文名著称。广东学政汪鸣銮莅临海南按试(官员对考务的监督)时,看到林之椿效仿先贤丘濬《南溟奇甸赋》所撰之文,深为叹赏,誉其为“海外奇才”。中举后的林之椿,曾多次往返于广东与京城之间,洞察时势变迁,遂大力倡行新学,力主教育维新。在林之椿与其他乡贤的共同努力下,琼州教育逐步迈向近代化,为近代书院改制为学堂、学校作出重要贡献。

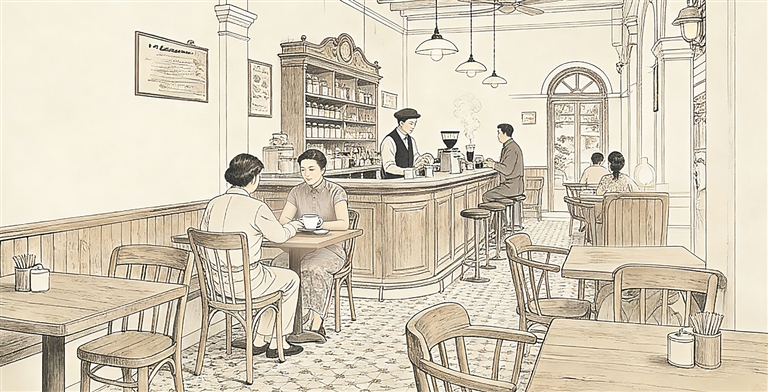

琼台书院三百年文脉相承。李幸璜摄

琼州秀才羊城举子

林之椿,字秋舫,号嵩龄,琼山博茂人。他自幼天资聪颖,过目成诵。《琼山县志》记载,林之椿“听塾师讲授遂能背诵,不遗一字。其父芹明经异之,教之学文,出语惊其先辈。”未及弱冠,林之椿便参加县级童生考试,考中秀才。

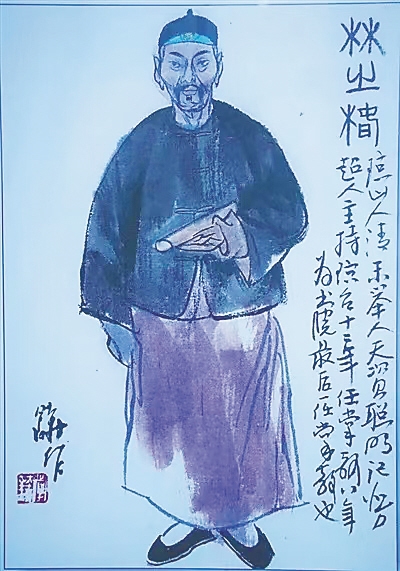

林之椿画像。资料图

初露锋芒后,林之椿进入广州广雅书院深造。广雅书院由时任两广总督、晚清名臣张之洞创办,课程参考学海堂的设置(旧例)。该书院不仅扩大了招生规模,更致力于推行经世致用的新式教育理念,成为当时两广地区的学术重地。在这样的环境中,林之椿与冯骥声、王国栋、吴应星、陈业骏等琼州学子同窗共读,结下深厚情谊。当时的琼州学子只能到广东参加乡试。广东乡试竞争异常激烈,林之椿屡次名落孙山。直到光绪十五年(1889),林之椿与冯骥声终于一同中举,林之椿名列第九十六名。值得一提的是,与林之椿同榜录取的还有广东新会人梁启超。当时梁启超年仅十六岁,却高中第八名,成为这批举人中声名最著者。

乡试录取后,林之椿开始了四次北上参加会试的艰难历程。他把晋京视为开拓眼界的机会,写下“功名身外何堪恋,藉此稍增眼界新”的诗句。这四次北上,或从广东走陆路,或从香港走海运,的确打开了林之椿的眼界,也让他写下很多忧时伤世的诗歌。从香港启程时,他写下《泊舟香港》一诗,诗句“中原多弃土,失计在和戎”流露出对时局的忧思。行至上海,他写下《抵沪上作》,用“繁华世界竟如何”描绘租界洋楼灯火、笙歌不绝的景象,转而感叹“可惜中原蕃庶地,岛夷安乐擅行窝”,表达了自己对国家权益外落的痛心。初至京城,他写下《初至都门》,以“看花初识帝城春”表达初入京城的兴奋和好奇。但是,晚清末年内忧外患,科举内容新变,难度也随之增加。林之椿写下“角逐名场非易事,迩来花样日翻新”的诗句,表达了落第的失望之情,诗歌小注中也提及落第的原因:“因二字误用被黜。”失之交臂,令人叹息。

林之椿一生中,曾先后四次不远千里参加会试。最后一次与同乡举人粘世玿、曾对颜、杨庆鳣等人同行,前往临时考点开封,依然是铩羽而归。尽管四次会试均未能如愿,却促使林之椿对时局有了更直观、更深刻的看法。最终,他选择回归故里,执教桑梓。

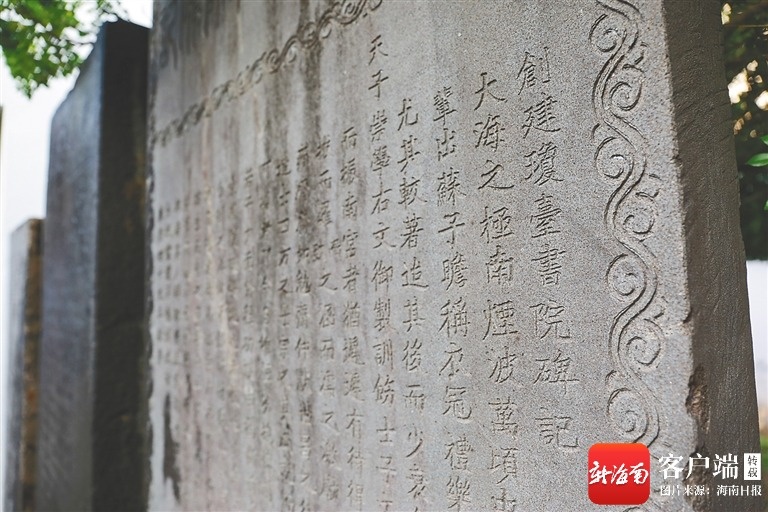

琼台书院内的“创建琼台书院碑记”。海南日报全媒体记者李天平摄

唱和诗友谈笑鸿儒

林之椿在求学与科考历程中,结识了很多志趣相投的学友,彼此唱和诗文、切磋学问。

林之椿与揅经书院山长冯骥声交谊尤为深厚,二人既是琼山同乡,又是广雅书院同窗,还是光绪十五年乡试同年,关系非比寻常。

一年秋日,林之椿、冯骥声与骆海珊、张梅坪等人同游天宁寺,林之椿先作《秋日偕张梅坪、骆海珊诸君游天宁寺,是夕观僧家作盂兰会》,冯骥声以《秋日偕林嵩龄、骆海珊游天宁寺,此夕观僧家作盂兰会,即次嵩龄韵》相和。两人不在一处时,还会互寄诗文。一次,林之椿与王国宪同游东坡书院,寻访咸淳进士题名碑,二人都写了诗,林之椿还将自己的诗寄给冯骥声,冯骥声因此写下《林嵩龄以和尧云游东坡书院访咸淳进士题名碑一篇见寄,走笔书此》回赠。

冯骥声是清末海南著名诗人,他的诗歌曾受到黄遵宪的褒扬。林之椿与冯骥声的唱和,见证了他们的意气相投和惺惺相惜。林之椿著有诗文集《东湖诗文集》四卷,还为冯骥声的诗文集《抱经阁集》作序,序中详述冯氏生平,表达了自己对冯骥声学识与人品的钦佩。

林之椿与溪北书院创办者潘存在兴教倡文方面志同道合。潘存晚年倾力于兴学育才。光绪十九年(1893),溪北书院落成。林之椿特为书院撰联:“结交遍天下名流,簿宦归来,晚岁相知成万古;此地是先生故里,登堂如见,后贤继起各千秋。”字里行间流露出对潘存学识与人品的敬仰。

此后,林之椿还在《溪北书院有怀潘孺初前辈》一诗中,以“先生自是人中豪,盖代才名北斗高”之句,高度赞誉潘存的才学与声望。这些文字往来,不仅见证了两人的深厚情谊,更体现了晚清海南文人群体以教育为己任、相互砥砺的精神传承。他们二人办学理念相通、教育追求相近,共同推动琼崖地区书院教育的发展。

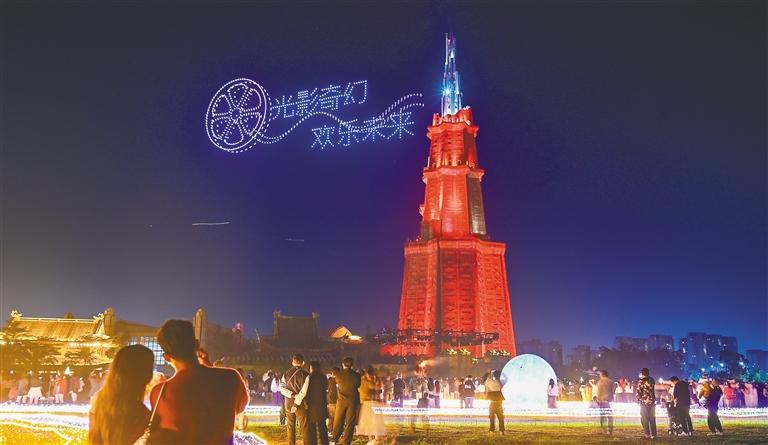

琼台书院里的鸡蛋花树。海南日报全媒体记者李天平摄

倡行新学杏坛留名

琼台书院不过300余年历史,但之所以能后来居上,成为海南最具影响力的书院之一,与历任掌教的努力密不可分。林储英、谢宝、王时宇、邱对勤、邱对欣、陈贞等人都曾担任琼台掌教。

林之椿是琼台书院的末任掌教。他执掌琼台书院八年间,形成了独特的教育理念。首先,他不排斥西学,主张“论西学能探政教之本,富强之原”,但反对肤浅地模仿西方表象,“戒诸生莫拾西人皮毛,遂自诩为新学”。这种既开放又审慎的西学观,在当时的教育界尤为可贵。其次,他主张博古通今,反对只读死书。“课诸生以经史词章之学,兼及时务,游其门者,士多通才”“犹熟于古今掌故与世运之变迁,常与诸生言,娓娓不倦”,展现了林之椿渊博的学识与通达的眼光。

后来,在废除科举的呼声中,传统书院改制为新式学堂。1902年秋,在琼州知府刘尚伦的主持下,琼台书院改制为琼州府中学堂,书院“掌教”改称“监督”,林之椿受命担任首任监督。从广雅书院的学子到琼台书院的掌教,再到新式学堂的监督,林之椿的个人经历生动折射出晚清教育现代化的曲折进程。他在继承传统文化精髓的同时,以开放的态度接纳新知识、新思想,成为海南近代教育变革的重要见证人和亲历者。