【编者按】

1705年(康熙四十四年)创立的琼台书院,一度是清代海南的最高学府,延续至今,已有320年的历史,蜚声海内外。有清一代,那里培养了大量人才,其中不乏进士、举人,这有赖于历任掌教(山长)以身作则,教导有方。及至近现代,琼台还是海南革命的摇篮,从那里走出去的热血学子,或启迪民众,或投笔从戎,在新文化运动、抗日战争和解放战争中,用血泪与生命,书写了可歌可泣的革命诗篇。

古代棱角分明、个性张扬的读书人,往往不适合在官场摸爬滚打,却能在教育界如鱼得水,育人如养花植树。在科举年代文教达到巅峰阶段的明清时期,海南不乏这样的人才。创建于清代早期的琼台书院,一些掌教不仅才学过人,还是个性鲜明的良师益友,他们身上的廉洁与耿介,涵养了这座学府三个多世纪以来的精神气质。

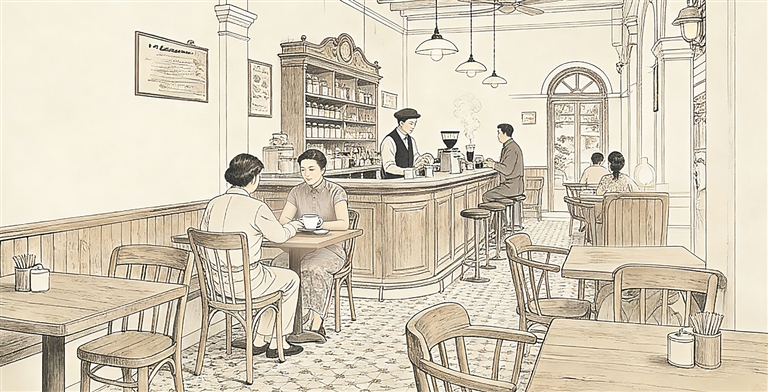

海口市琼台书院已有320年历史。李幸璜摄

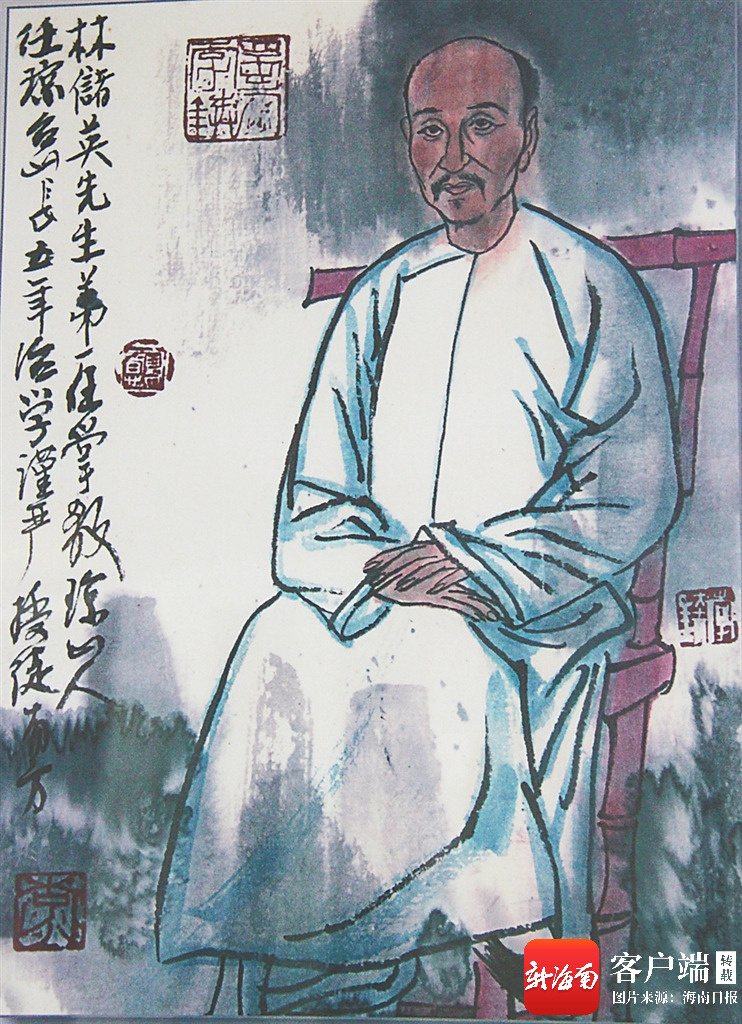

不谋私利林储英

琼台书院的首任掌教林储英,尽管官至知州,但他不苟合世俗,不谋取私利,比起宦海泛舟,他更喜欢教书育人。

林储英,字子千,家乡在南渡江东岸的琼山大林一图(今海口市美兰区灵山镇大林村),民国《琼山县志》称其自幼颖异过人,由于家境贫寒,他更加勤奋苦学,广泛涉猎经史典籍。康熙己卯年(1699年),林储英参加广东乡试,考取了举人的功名。

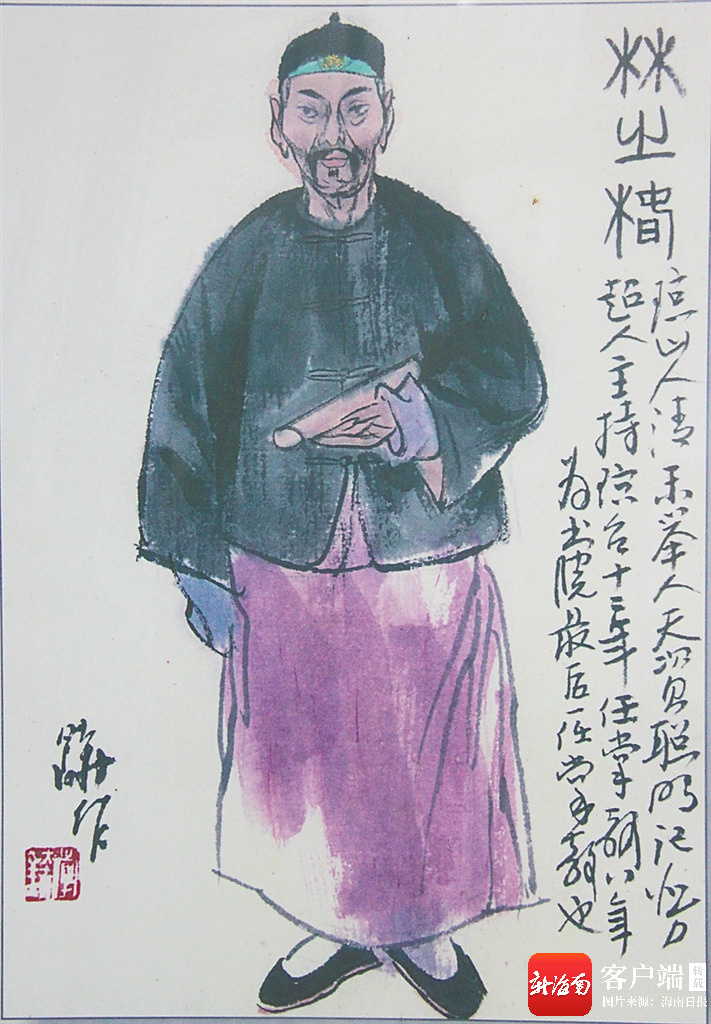

林储英是琼台书院的首任掌教。图为琼台书院博物馆里张挂的林储英画像。陈耿摄

在等待朝廷任命期间,林储英沉醉于古文诗词之间,平生做人规规矩矩,不苟言笑,很像明代先贤海瑞,平时没有公事绝对不会踏入琼州府县衙门找官员办私事,谋取私利,因为古代举人身份的读书人已经开始享受俸禄,已是没有官职的“官员”。林储英的高洁操行,在当时成为众多读书求学士子的楷模。

1710年,琼台书院落成,官府延请他出任第一任掌教,先后有五年之久,当时的许多名士、才俊都出自他的门下。

后来,林储英被朝廷任命为山东蒙阴知县,不久官至山东沂州知州,由于政绩卓然,当地民众都认为他是有德的官员,甚至将其事迹勒石纪念。他在沂州四年,离任时两袖清风,享寿七十七岁,其道德情操直到300年后,仍为海南人所景仰。

进士谢宝弃官教书

琼台书院的众多掌教中,谢宝恐怕是最有个性的一位。

谢宝是琼山县(今海口市)龙岐村人,与海瑞的母亲谢氏同宗。康熙戊子年(1708年),谢宝考中举人,当时琼台书院还在如火如荼地建设当中。雍正二年(1724年),谢宝进士及第,但由于他生性豪放,不拘小节,在任广东肇庆府学教授时,与知府观点不同,产生分歧,于是干脆弃官归还故里,教书育人,后被琼台书院延揽为掌教。

琼台书院掌教谢宝的塑像。海南日报全媒体记者李天平摄

《广东通志》记载,谢宝很善于发现人才,他在琼山、文昌之间设馆教授生徒时,就培养了很多人才;文昌进士张日旻和琼山孝廉冯泷等,他都大加赏识,认为将来必成大器,“藻鉴不爽”,就是后来的事实都证明他没有看错人。

据《琼台书院志》等文献介绍,文昌进士张日旻当年就是听闻谢宝大名后,慕名前来琼台书院受教于谢宝的。乾隆元年,即1736年,张日旻考中恩科进士,后来复任云南宜良知县,官至路南州知州。

后世的文艺创作者甚至以谢宝、张日旻师生为原型,创作了琼剧《搜书院》,还被粤剧移植,二者传播到东南亚等地后,使得琼台书院蜚声国内外。

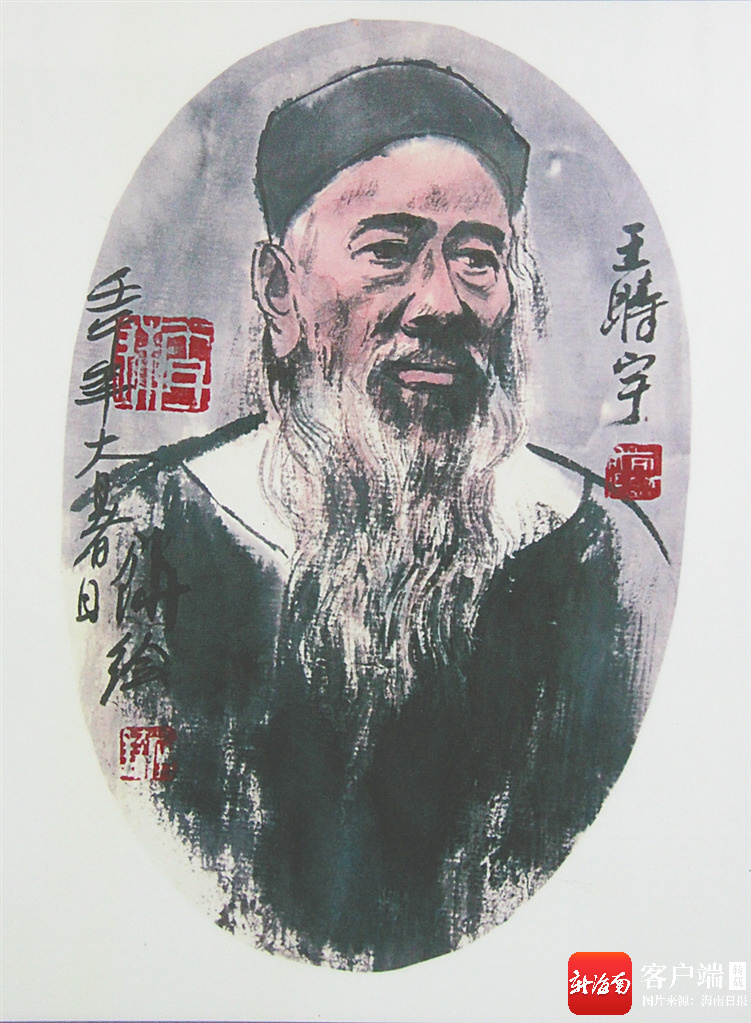

回乡执教王时宇

琼台书院的掌教中,有不少已是考取功名,甚至官位不低者,却不恋仕途而钟爱讲坛,琼山举人王时宇就是其中之一。

王时宇是府城东厢人,乾隆庚寅年(1770年)以优贡生的身份参加顺天府(今属北京)乡试,考中举人,参与“大挑”后被授任广东潮州饶平县训导,训导是一县教官的副手,地位仅次于教谕。“大挑”是清代乾隆年间制定的一种科考制度,为的是给已经有举人身份但又没有官职的人一个晋升的机会,一般还是相貌比较出众者,用今天的话来说,王时宇“颜值不低”。

琼台书院博物馆里的掌教王时宇画像。陈耿摄

然而,王时宇却以嫡母年老为由告归,后来参加选拔考试,升至县令,王时宇又以生母年老而改任国子监学正,渐渐地就远离官场,不再入仕。

再后来,王时宇回到海南,受聘在琼台书院担任山长,生徒大多有成就。他还参与续修《琼州府志》,亲自校注《白玉蟾集》、苏东坡的《海外集》、丘濬的《琼台诗话》,以及《裨海摘要》等典籍。

丘家兄弟先后执教

举人出身的广东大埔人丘对勤文学功底深厚,才名大噪,享誉岭南。后来,他举家迁琼,落户在琼山,在琼台书院掌教数年,当时的才俊大都出其门下。其时,在海南的官员和文人大都与他“投诗相质,唱和联和,传为韵事”(《琼山县志》)。此后,他的儿子丘景清和从弟丘对欣同时成为拔贡,丘对欣还连捷进士,都是其家学和教育所成就。

原来,丘对欣的祖父丘殿章是举人,曾任琼州府学教授,于是落籍琼山;父亲丘将瓒也是举人出身,当过广东电白教谕。

丘对欣由拔贡直接登进士会魁,当时的学士全庆和孙家鼐都认为他会“殿试鼎甲”——前三名。遗憾的是,丘对欣因未工于小楷而只获得朝考三等,授任直隶知县,又先后任职东光知县和柏乡知县,即将被保升为知府时,母亲离世,丘对欣返琼奔丧,行囊空空,只有万卷书籍。

丘对欣回琼时已是花甲之年,他以教书为业,先后主讲琼台和雁峰两家书院十余年,县志称他“与诸生论学,上自周秦,下至宋明以逮昭代,无不洞悉源流。举其素所尊崇者为法,古文学欧曾,骈文学唐初,诗赋学唐宋诸名家,出其门者为文俱有法度”。丘对欣的文章虽然讲究文法,却不生硬,读起来朗朗上口,极易传诵,以至于本土道士们撰写斋文都模仿他的文笔。

丘对欣在柏乡当县令时,欠了四千余两银子,回乡笔耕、舌耕十余年的收入都无法偿还,不得不借钱还债,是个典型的“廉吏”,为时人所敬重。

举人陈贞品学兼优

琼台书院掌教中还有出生、成长于外地的海南籍人士,譬如举人陈贞。

陈贞原籍府城东厢,父亲到江西谋生时,在南昌生下他,《琼山县志》记载,他由于自幼喜欢吟诗填词作文,年长后还当过官员的幕僚,“以谋衣食”,解决个人生存问题。

同治庚午年(1870年),陈贞自赣返粤,参加乡试,名落孙山;第二年去北京读书,“谢绝人事,潜研载籍,阅三寒暑,文名大噪”。

直到1873年,陈贞参加顺天府乡试中举,才返琼认亲,拜访兄弟,营建陋室一间后,又返回江西,准备考取进士功名。可惜屡次参加会试,陈贞都未中式,游历湖北等地,郁郁不得志。

晚年,陈贞带着家眷返琼定居,被琼州知府聘任琼台书院山长,遗憾的是,他在琼台的主讲时间只有一年,便在贫病中去世,没有子嗣,琼州士林哀悼不已。

县志如此评价陈贞:“一生诗文用功最深,出入唐宋,得其宗法。素敦品行,不以私事干谒。虽贫无立锥,而咏歌自适,声出户外,有原宪高风。”原宪是春秋末年宋国商丘人,孔门七十二贤之一。

“海外奇才”林之椿

林之椿是琼台书院的末代掌教。

林之椿是琼山县博茂图(今海口市美兰区灵山镇新市村)人氏,自幼天赋过人,读书过目成诵,私塾老师讲授的内容他能一字不漏地背下来,未满二十岁,才名已经远扬,在全县的童生考试中名列第一。

林之椿是琼台书院的末任掌教。图为琼台书院博物馆里的林之椿画像。陈耿摄

然而命运弄人。林之椿多次参加广东乡试,迟迟都未中举,直到浙江钱塘进士、广东学政汪鸣銮(1839—1907)按试来琼时,看到林之椿仿丘濬《南溟奇甸赋》撰写的一篇文章,大为激赏,称赞其为“海外奇才”。那一年,林之椿才考中举人。

此后,林之椿四次赴京参加会试,全都落榜,回乡执教于琼台书院达八年之久,“课诸生以经史词章之学,兼及时务,游其门者,士多通才;犹熟于古今掌故与世运之变迁,常与诸生言,娓娓不倦;论西学能探政教之本,富强之原,戒诸生莫拾西人皮毛,遂自诩为新学”(民国《琼山县志》)。

作为一位晚清海南举人,林之椿不但关心时政,还看到西学的可取之处,与时俱进、兼容并蓄的认知和胸襟,不仅具有近代性,也有了现代性的萌芽,冥冥中已然成为琼台书院进入民国后革命性校园文化的拾柴者。