在红色娘子军纪念馆的展厅里,两件文物静卧于柔和的光线中。一把刺刀,锈迹斑斑却锋芒犹存;一柄军刀,光泽褪去却历史厚重。它们的捐赠者——符文与欧明富,都是抗战先烈的后代。这两把兵刃背后,藏着相似的坚守,诉说着琼崖烽火岁月,传承着同样滚烫的红色血脉。

烽火中夺来的兵刃

提起这把刺刀,符文的讲述慷慨激昂。1931年,他15岁的父亲符明加入中国工农红军第二独立师女子军特务连,成为这支103人队伍中最年轻的司号员。

这把刺刀见证了先烈的抗战事迹。

1941年秋,日军登陆海南已两年有余。时任琼崖纵队特务大队中队长的符明带领七名战友,乔装成“顺民”前往兴隆日军据点。就在靠近一名日军时,对方突然持刺刀捅来。符明赤手抓住刀刃,奋力一夺,竟将刺刀硬生生夺下。随即枪声四起,这场以少胜多的战斗毙敌伪军23人,炸毁炮筒1门,缴获轻机枪2挺、步枪7支。这把夺来的刺刀,从此陪伴符明经历了200多场战斗。

与此同时,在万宁牛漏、兴隆一带,欧明富的父亲欧道礼正和战友们埋伏在杂草丛中。在这场伏击战中,他们成功缴获了这把军刀。1924年出生的欧道礼,1938年就投身抗日洪流,作为琼崖纵队的传令兵兼班长,他总是冲锋在前。在一次兴隆的战斗中,胸部中弹让他落下终身残疾,也为他赢得了三等功勋章。“这是父亲用生命换来的。”欧明富的话语中充满敬佩。

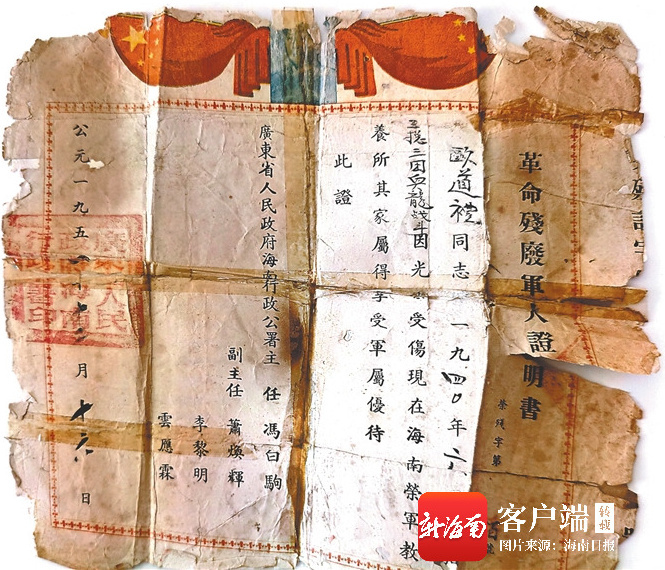

欧道礼的残疾军人证书。本组图片由红色娘子军纪念馆提供

战利品的藏与守

革命结束后,符明把刺刀和其他战利品带回家,交给同为革命志士的父亲符厚清。符厚清深知这些物件的分量,用浸油的布包裹好军号和刺刀,压在自家大灶底下。家里的房子先后三次被国民党敌军烧毁,这些承载革命记忆的物品,却得以完好无损地保存了下来。

欧道礼的军刀则藏在床底板下。父亲从战场带回军刀后,交给家人秘密保管。悉心珍藏数十年;后来欧明富参加工作,也把军刀带在身边,始终放在自己的床榻之侧,夜夜枕着这把军刀入睡。

“这一放就是六十八年。”他说道,“见到军刀,就像见到了我的父亲。”欧明富总把军刀拿在手里摩挲,刀身上的纹路被摸得发亮,“我没见过他,这刀就是我们父子间的念想。”

原来,欧明富于1958年6月出生,而他的父亲恰在当月离世,他从未亲眼见过父亲的模样。这把军刀,成了他与父亲之间最紧密的联结,也承载着他跨越时空的思念。欧明富还提到,母亲在父亲去世后没有改嫁,独自抚养兄弟俩长大。

从珍藏到捐赠

两把兵刃的“回家”之路,在时光沉淀中迎来了契机。

2023年9月23日,升级改造后的红色娘子军纪念园重新开园。新的管理团队主动联系符文,表达了收藏文物、留存历史的意愿。这份诚意打动了符文,他婉拒了奖金:“文物属于红色历史,理应回归纪念馆。”

2024年9月23日,符文率先捐赠了父亲使用过的军号。时隔一年,在2025年9月3日抗战胜利80周年纪念活动上,他又将那把见证200多场战斗的刺刀郑重捐赠。“让更多人记得先烈们的牺牲与坚守。”符文的话语中满含对父辈的敬意。

红色娘子军纪念馆工作人员将军刀放入展示柜。

同样站在捐赠仪式上的欧明富,曾经对捐赠充满犹豫。“这刀是父亲用生命换来的,我看着它就像看着他,怎么舍得捐?”他的转变,源于“传承”二字的深刻理解。

今年年初,通过琼崖纵队后代林海云的介绍,欧明富结识了符文。在友人的耐心劝说下,他逐渐明白:将军刀捐赠给纪念园,不仅能得到更好保护,更能让后代通过实物见证历史,传承红色精神。最终,他同意捐赠,让这把军刀以新的方式延续使命。

把红色故事讲下去

如今,符文和欧明富仍在做着同样的事——把红色故事讲给更多人听。

纪念园重新开园后,符文受邀讲述革命故事。“革命是很悲壮的,而我们作为革命后代,确实很光荣。”他动情地说,“讲述历史时,我自己都热血沸腾。要有这样的情感,才能讲好故事。”

为了完成父亲遗愿,符文组织募捐购买《二十三年红旗不倒》等红色书籍,捐赠给琼中、白沙、五指山等地的学校。有人质疑他想当网红,他坦然回应:“我不图钱,只想把父辈的故事讲给孩子们听。”他牵头成立万宁市红色文化研究会,将红色书籍送到万宁所有学校。看着孩子们认真阅读的模样,符文知道,自己没有辜负父辈的期望。

父亲的抗战经历和这把军刀,同样深深影响着欧明富的人生。他坦言,父母的精神品格始终指引着他的成长。而这把军刀,不仅是思念的寄托,更是红色基因的载体。“把军刀献给纪念园,让后代永远记得、永远传承。”他的话语朴实而坚定。

两把兵刃,从烽火中走来,在珍藏中沉淀,最终在捐赠中完成使命。它们不仅是历史的见证,更是红色血脉永续流传的象征。在琼崖这片热土上,这样的传承仍在继续,历久弥新。