若说美舍河沿岸,是一幅铺展古琼山的人文风俗画卷,那么位于海口城南的这座古村落,便是卷中一段风景雅致,人文馥郁的生动图景。

她的名字,暗藏八卦相位的玄机。她的故事,贯穿了数百年的岁月流转。今天的她,在历史与现代的交织中,映照着海口城市的变迁。

何以为丁?郡城丁位,主郡文明

丁村,海口城南近郊的古村落,坐落在椰海大道与迎宾大道的交汇处,毗邻高铁东站,迄今已有数百年的历史。在城市建设的热潮中,冰冷的钢筋水泥不断改写着古村落的原貌,昔日里人河相依、阡陌交织的古朴风貌,正渐渐淡出人们的记忆。

拨开古琼山岁月烟尘,方能见丁村最初模样。这座村落依美舍河而建,沿岸的村屋随着两岸的坡地错落起伏,河水自南向北万古横流,在此划出了一道优美的弧线,生生不息地滋养着一方水土的黎民百姓。

要知晓丁村的人文历史,得从村名说起。初听村名,不少人先入为主,会认为这是丁氏族人聚族而居的村子。前些年,更有说法称明嘉靖年间丁氏始祖在此地肇基开村,“丁村”之名由此而来。

然而,或许事实并非如此,如今的丁村世居着冼、陈、钟、王、林、周、吴、潘、梁等多个姓氏,唯独没有丁姓。再翻阅村内留存的明代古碑,碑文中亦无任何丁氏族人的记载。由此可见,“丁氏开村”的说法,实则缺乏实证。

那“丁村”之名由何而来?可能从地方志和碑刻上,能看出一些端倪。其中,广东分巡雷琼兵备道、琼台书院首任院长焦映汉撰写的《重建文峰塔碑记》提供了关键线索。这块铭刻于清康熙四十五年(1706年)的石碑开篇刻载道,“文峰(塔),在琼邑丁村之东南。”随后碑文直接解答了丁村名称的疑惑:“村曷以丁名?谓其地处郡城丁方,故名曰丁,火行也,较丙特秀,主一郡文明象。”

依焦映汉所述,丁村位于琼州府府城(今海口市府城街道)西南方,恰好暗合传统风水理论中的“丁位”,“丁村”之名便由此而来。这并非偶然,而是古代先民对自然规律的深刻认知,更藏着对琼州大地文风昌盛的美好期许。这般巧思,不禁让人对古人的地理智慧与文化情怀暗自称奇。

村庄兴旺,宝岛增色,海口添彩

今天的丁村,被车水马龙的椰海大道一分为二,划分为南北两个片区。从凤翔西路,拐进丁椰路,穿过熙熙攘攘的丁村市场,再前行数百米,就能看到丁村北部片区气势恢宏的村门坊。

这座村门坊,通体朱红,起建于1994年,正面门匾镌刻“海口市丁村”五个字,两侧藏头联有云“丁香开放宝岛增秀色,村庄改革海口添异彩”。楹联字里行间满是上个世纪九十年代的豪情壮志,也透露出村民们立志兴建幸福家园,为城市增色添彩的美好愿景。

迈过村门坊,穿过椰海大道的车流,便来到了丁村南部片区。相较于北部片区的钢筋水泥,丁村南部片区尚留存着几分古风古韵。只是这份古韵,或许将在不久后的城市建设浪潮中,一点点黯然消逝。

自古以来,琼北羊山地区,民间普遍尊崇儒释道三教合流的传统价值观,丁村自然也不例外。在村广场处,矗立着儒释道三座庙宇,从左到右,依次是文昌阁(儒)、万德庵(释)与境主庙(道)。

数百年风雨侵蚀下,这三处人文景观仍能完整保存,堪称罕见。更难得的是,它们并非脱离现实的历史遗存,而是与当代生活深度交融。三教融合的特色,不仅在宗教信仰层面上清晰体现,更延伸至文化传承、艺术呈现乃至日常习俗之中,至今仍影响着人们生活的方方面面。

文昌阁,守护文脉,振兴文风

清咸丰戊午年(1858年)落成的文昌阁,是丁村先贤追求文化昌盛,人才辈出而捐资修建。根据阁内《创建文昌阁碑》所载,清朝建立起来,整个村子文风不振,人才不兴,于是村民们于咸丰甲寅年(1854年)商议筹建文昌阁,寄望以文脉振兴村落。

文昌阁建成后不久,村中子弟陈魁元顺利考入县学,成为生员。村民们认为这是得到了文昌帝君的福佑,也是修建文昌阁种下的善因。因此,众人再次商议,决定增建廊庑,以增添文昌阁的光彩。同时,发起“宾兴”义举,村民纷纷捐资捐物,以此培育村中子弟。

此后一百多年间,文昌阁一直丁村教化子弟,传授知识的私塾学堂。解放后,人们在基础上,创建了丁村小学。后来小学虽迁出文昌阁,在不远处建起新校园,却始终传承着教书育人,崇学重教的人文传统。而文昌阁一如历史长者,静静聆听着朗朗读书声,默默守护着丁村的文脉。

德惠庵,香火不熄,禅意长存

紧挨着文昌阁的,是万德庵。据清康熙二十八年(1689年)《重建万德庵记》的残缺碑文所述,明万历年间,丁村村民们建起了一座庵堂,取名为“紫霞庵”,作为全村供祀观音大士的庙庵。

至明崇祯年间,村民又在村外官道处的民教场处修建了万德庵(因原碑内容残缺,具体修建缘由已无从考证)。为方便分别祭拜紫霞庵与万德庵的神灵,村民们特意在一年中设置了两个赛会,让两座庵堂的信仰活动各有承载。

明末清初,时局动荡,世道不宁,紫霞庵几经颓败。至清康熙年间,村民们把紫霞庵的香火移至了万德庵,并对万德庵进行了重新扩建、修缮,使其成为村中主要的佛教活动场所。

另据清乾隆五十一(1786年)的《永垂不朽》石碑刻载,万德庵所在之地,青山绿水相绕,是一处风光秀美,冠绝一方的禅林胜地。此后两百年间,村民们多次捐资购置庙田,既用于维系庙中香火,也为日后修缮庙宇提供了坚实保障。

如今步入万德庵,过往的历史虽已湮没于岁月长河,庙堂内依旧宁静祥和,香火不熄,禅意长存。村民们常在此许愿、还愿,在袅袅香烟中洗涤心灵,感受一份难得的平和。

境主庙,多彩民俗,烟火人间

境主庙,是一座矗立在时光里的古老庙宇,迄今已有数百年的历史。推开一扇斑驳的木门,香火弥漫间,精美的木雕,寓意吉祥与美好的浮雕缓缓映入眼帘。庙宇的一砖一瓦,既承载着丁村人对美好生活的追求,也诉说着薪火相传的人文记忆。

境主庙,主祀西湖娘娘、陈植天君、华光大帝、玄天上帝、梅仙大帝等一众神灵,其中西湖娘娘的庙境尤为广泛,涵盖了丁村、大样村、坡崖村、博昌村等地。

这信仰的源头,与流淌在丁村外的美舍河息息相关,其源头正是西湖。千百年来,美舍河潺潺流水滋养着沿岸的土地与生灵,也将西湖娘娘的庇佑与村落的烟火气紧紧相连。

平日里,常有信众前往庙里焚香叩拜,虔诚许愿,摇签卜卦。而到了农历五月十五,受西湖娘娘庇佑的村落将会开展唱斋戏、过火山、游神社火等丰富多彩的的民俗活动,祈求一境安宁,风调雨顺。这般热闹,恰与古书记载的丁村桥宴饮景象遥相呼应。

据明正德《琼台志》记载,古时候每年端午前后,羊山荔枝渐渐成熟之际,居住在琼州府府城的男男女女都会提前遣人前往羊山各村挑选采买荔枝。待鲜果备好,人们便纷纷乘车骑马,齐聚在丁村外的丁村桥畔,宴饮作乐,尽享美好时光。古今两场热热闹闹的民俗活动,跨越数百年,却同样藏着我们海南人对生活的热爱。

立约之亭,宣讲圣约,教化乡民

在丁村西南边一片林荫之下,坐落着一角朱墙黄瓦的仿古建筑。它外观古朴庄重,过去常被许多人误以为是座庙宇。但鲜为人知的是,这实则是一座没有传统“亭子”形制的约亭。

约亭,是明清时期宣讲圣约,教化乡民的公共场所,曾广泛分布在人口稠密的乡墟、村落中,以及往来繁忙的官道上,是古时基层治理体系的重要组成部分。正如清光绪十一年(1885年)的《重修建约亭碑》所载,约亭之设,何为也哉。兴修讲让之,规立约誓以劝之,放荡跅(足斤)弛之,辈设约诫以惩之,为劝为惩,将于是乎。清晰点明了约亭“劝善惩恶、教化乡民”的重要职能。

历史上的约亭并非单一功能的建筑,具有多重属性。据碑文记载,丁村约亭,起建于嘉庆辛酉年(1801年)。除了承载宣讲教化的核心功能外,丁村约亭同时还是每逢神灵诞辰,这里便成为供奉境主的场所,兼具“民众教化”与“民俗活动”双重属性。

光绪乙酉年(1885年),历经近百年风雨,丁村约亭渐渐显露出破败之态。见此情景,营弁(旧时中下级武官)冼大元与村中绅耆冼呈元、陈博览等人忧心不已,遂牵头召集村内五大姓氏的族人共同商议。经商讨后,众人一致决定:重修日渐颓坏的约亭,恢复其教化功能。并在此基础上,额外添建一座房屋,完善场所设施。为推进工程,村民们还开设捐簿,号召乡邻捐资助力,凝聚众力促成此事。

不久后,在众人齐心协力下,约亭修缮一新。恰逢五月十五,西湖娘娘诞辰。为庆贺约亭重修完工,也为敬贺神灵诞辰,乡民们举办了一场规模盛大的民俗活动。活动当天,屋宇如飞鸟展翅般焕新,华美的车辆齐聚,戏班唱着如“天上音乐”般悠扬的梨园曲目,一派喜庆热闹的景象,成为丁村历史上一段鲜活的人文记忆。

约亭处,还立有一块刻立于清嘉庆六年(1801年)的《奉县示禁》碑。碑文中提到,晚清末年,国家政治腐败,社会秩序陷入动乱,盗匪横行,民生凋敝。当时,丁村一带亦受其扰,冼性才等村中乡绅、耆老目睹乱象,忧心忡忡地慨叹:“近今人心不古,循规蹈矩者少,掳掠扰害者多。匪徒恐有妬禀,良善恐有受害。凌弱欺寡,伤风败俗……”。

为扭转地方风气、护佑乡邻安宁,众乡绅、耆老经商议后,决定联名上书琼山县正堂,恳请官府立下石碑,以碑文劝诫乡民、教化风俗,遏制不良风气的蔓延。这一举动,不仅体现了丁村乡绅、耆老对地方乱象的主动应对,更彰显出他们在基层治理中的责任与担当,为后世留下了一段关于“乡贤治村”的珍贵记录

三姓宗祠,家族文脉,薪火传承

原先,在丁村西南部的一片瓦砾丛中,曾静静矗立着一块清嘉庆七年(1795年)的《流芳千古》石碑。通读碑文细究,便会揭开一段被时光掩埋的往事:这片瓦砾之下,曾坐落着一座冼氏宗祠;碑文中的文字,更似一条线索,将丁村冼氏家族绵延数百年的兴衰过往与家族记忆,缓缓铺展开来。

南宋时期,广东南海佛山巨族出身的冼琼,以文昌盐商箓身份赴琼任职,最终在环溪村落籍生根。历经三代传承,到冼佛善公时,家族已枝繁叶茂,育有六房子孙。四房先祖冼才贤公迁居丁村,成为丁村冼氏始祖,至这块古碑刻立之时,冼氏家族已绵延十多代人。

清康熙年间,丁村冼氏族人曾计划兴建宗祠,虽未能如愿,却创建了一间书舍,每年聘请塾师教授族中子弟,为家族文化传承、家风传续埋下了种子。直到清乾隆甲寅年(1794年),冼国栋、冼辉栢振臂一呼,再次倡议兴建宗祠,全族子弟纷纷响应,踊跃捐资,终于建成了这座凝聚着家族精神的冼氏宗祠。

《流芳千古》碑文的撰写者,正是丁村冼氏十四世孙冼性才。碑文上,还详细镌刻了捐资者的姓名金额、祖田等详细信息,每一笔都记录着家族的过往与传承。可以说,这块古碑,不仅是一块古老的石碑,更是冼氏家族数百年血脉相连、生生不息的历史见证。

历史上,除了前文提及的冼氏宗祠,丁村还建有陈氏、钟氏两座宗祠。钟氏宗祠同样于动荡时期湮灭,现已无迹可寻。陈氏宗祠现存两块石碑,为其历史仅存的实物佐证。

同治七年(1868年)的《重修陈氏宗祠碑》记载,陈氏家族自明朝起,已在丁村繁衍生息。陈氏宗祠,始建于清道光十六年(1836年)。几十年后,陈氏宗祠因长期受风雨侵蚀逐渐损毁。族人为修复宗祠曾多次商议,却因种种原因未能推进,修祠之事一度搁置。

此后,族中子弟陈魁元、陈博览相继考取秀才,家族文风渐盛。族长陈德威、陈廷文、陈朝选、陈天佑、陈天赐等人顺势重新提出修建宗祠。同治五年(1866年)秋,陈氏族人共同筹资,正式启动宗祠重建工程。与此同时,族内还设立“宾兴”助学机制,专门资助族中子弟求学,以延续家族文脉。

同治六年(1867年),族人陈觉之弟博采,在未满二十岁时于县试中斩获第一名。至此,十年间,陈氏家族共有三位子弟考取秀才,科举成绩斐然。族人们纷纷感慨,家族的兴旺发达,与宗祠所处的风水宝地密不可分,更印证了文脉传承对家族发展的深远影响。

冼家大院,世代传承,精神纽带

今天的丁村,不同时代的建筑错落交织。百余年前的古石屋带着岁月斑驳,上世纪五六十年代的砖瓦房留存着旧时光印记,新千年后的多层住宅透着现代气息。不远处,工程器械的轰鸣声隐约传来。时光与空间交错间,藏着丁村的过去与未来。

村中原先留存着许多具有典型琼北建筑风格的大宅院,冼家大院便是其中颇具代表性的一座。整座大院形式规整,规模宏大,前后共五进,每进院落中间都留有一口天井,既利采光通风,又暗合“四水归堂”的吉祥寓意;天井两侧各设厢房,布局对称,尽显我国传统民居的秩序感。

居住在大院的冼氏族人回忆,祖上曾有人在京城为官,家境殷实,除了这座大院,在海口骑楼一带还置有多处房产,家族声势可见一斑。

更令人称道的是,冼家大院的先人们始终以助人为乐为己任,积极投身社会公益,将“做好人、行善事”的家训融入一言一行。这份良善的家风,也在冼氏族人中代代传递,成为大院留给后辈们最珍贵的精神财富。

当年,大院里常年居住着一大家子人,从长辈到孩童,数十口人在此起居、劳作、团聚,天井里回荡过孩童的嬉闹声,厢房内曾有过长辈的絮语,厨房里飘出过饭菜的香气……冼家大院里的一砖一瓦都浸透着家的温暖,家的味道,也见证着冼氏一族祖祖辈辈的悲欢离合。

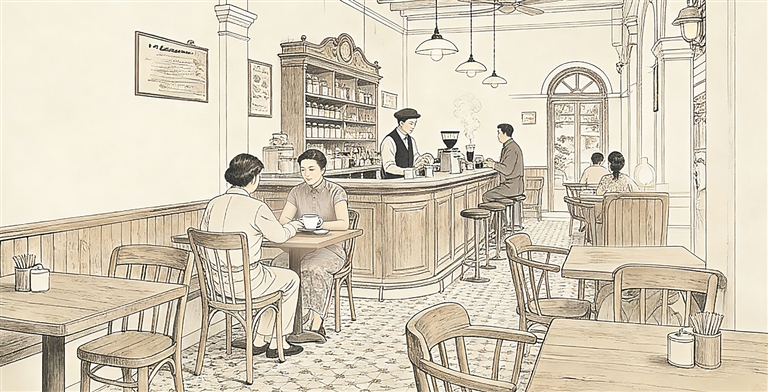

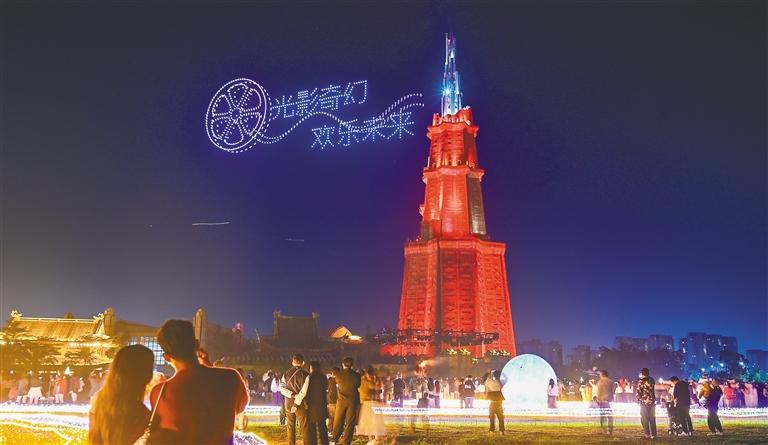

古村新貌,活化新生,向新而行

近年来,随着丁村片区城市更新项目加快推进,美舍河古韵流淌着时代新生,丁村在历史与现代的交织中,一步步迈向新的发展阶段。冼家大院、古石门、古水井、古庙宇等文化遗存,均纳入了重点保护范畴,静待在更新中活化新生。

面对家园的美丽蝶变,丁村村民们仍对故土满心眷恋。他们世代居于此,对一砖一瓦,一草一木如数家珍。或许是祖屋墙角那块带着裂纹的老砖,或许是院外那口滋养过数代人的桃源泉井,或许是约亭前那棵陪伴过自己成长的大榕树……村里的每一个角落,都藏着他们与这片土地的情感联结。

也许正是这一份寻常人家的烟火气,才让丁村的气韵不至于湮没在滚滚红尘,也让丁村留存了一丝难得可贵的古风古韵。在快节奏的现代社会中,这份对家园的眷恋,更让丁村始终透着“家”的亲切与温暖,成为区别于冰冷钢筋森林的独特存在。