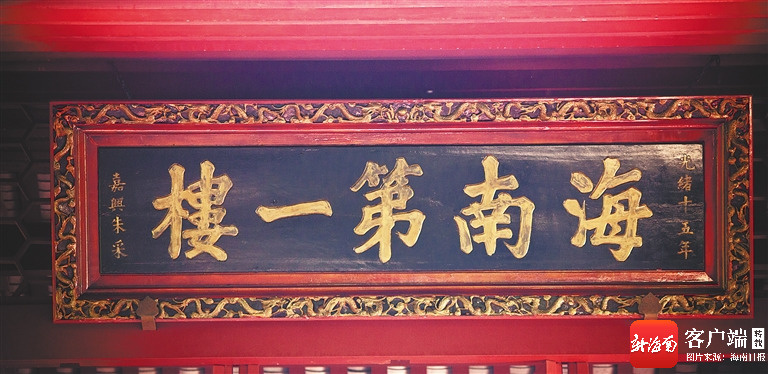

海口五公祠的主楼被誉为“海南第一楼”,是因楼内供有“五公”李德裕、李纲、赵鼎、李光、胡铨。这五位均曾身居高位又才德兼备且都曾泽被海南,楼以人名,故称第一。也因此,这第一楼内自光绪十五年(1889年)起便悬有一副楹联——“东坡之外有五子,大海以南第一楼”。

海口市五公祠内的“海南第一楼”。海南日报全媒体记者袁琛摄

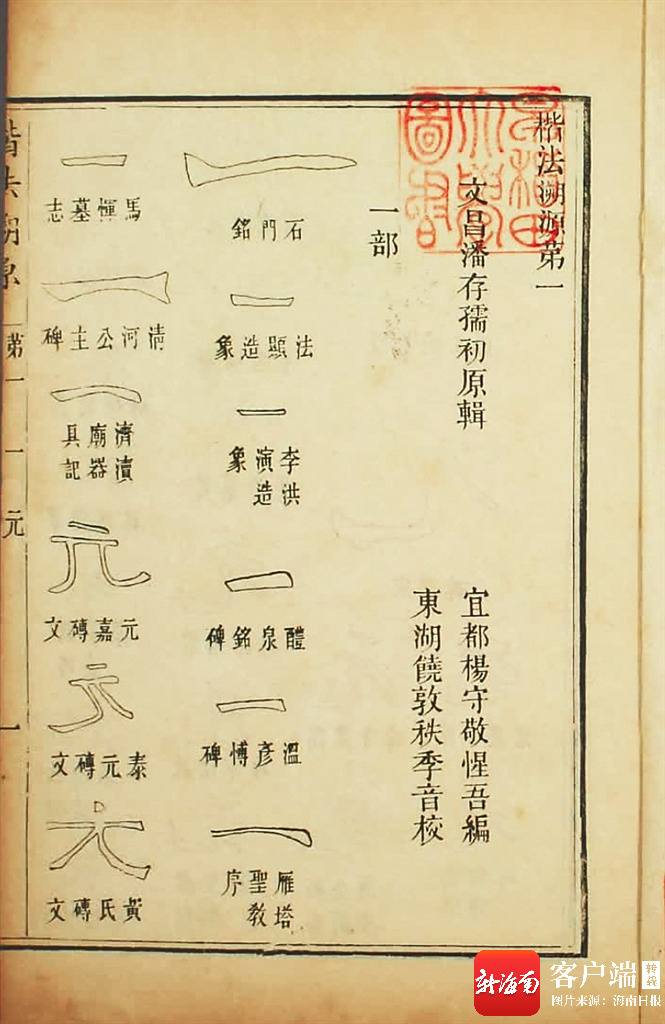

此联作者名唤潘存。嘉庆二十三年(1818年),他生于海南文昌。咸丰元年(1851年)中举后,他“报捐主事,签分户部福建司行走”。此后的三十年,潘存屡试不中,屡荐不遇,只在这六品主事的闲职上打转。升迁无望,潘存便勤研经史至淹贯百家,有《论学说》《克己集》传世;又好临池得古人密钥,所集之宝帖,所书之墨宝,“中外争宝贵之”。其弟子杨守敬携其所书至日本,竟引得东洋书者竞相赴京请益,其中不乏书法家中林梧竹等日本书法名家,并由此拉开了近代中日书法交流的帷幕。此外,潘存与其弟子杨守敬合著的《楷法溯源》,更是成为传世之作。

潘存辑、杨守敬编的《楷法溯源》一书内页。陈耿摄

光绪九年(1883年),潘存致仕返乡。是年,中法战争爆发,潘存受时任两广总督之请,以一介文人之躯,领办雷州、琼州两郡的团练,书生上马,力保桑梓。光绪十一年(1885年)夏,中法战争以双方签订《中法新约》而宣告结束,潘存因团练有功,获得了嘉奖,清政府特将其官职提拔至四品,并要求国史馆为其立传。

此后,潘存先是于光绪十四年(1888年)接受两广总督张之洞的邀请出任广东四大书院之一的惠州丰湖书院山长一职,后又返乡先后掌教于苏泉、蔚文,成为一代儒师。其与海南第一楼的缘分,便始于苏泉。

海口之苏泉书院,宋元时叫“东坡书院”,明代更名为“粟泉书院”,清乾隆十年(1745年)更名为“苏泉书院”。光绪十五年(1889年),潘存由惠返琼,受聘出任苏泉书院山长。是年,与其交往频密的雷琼道道台朱采决定于书院南侧重修五公祠,并建主楼以祀“五公”。既是山长又是书法大家的潘存,自然成了为主楼撰联的第一人选。

第一楼为两层三楹木制。二层额悬“海南第一楼”匾,出自朱采之手,正门有联“东坡之外有五子,大海以南第一楼”,便为潘存所撰。此联既点名苏泉书院与苏东坡、五公祠与五子(李德裕、李纲、赵鼎、李光、胡铨)之间的联系,又恰合书院与祠相互毗邻的位置关系,更将此楼号称“第一楼”的缘由道明,正是楼不在高,有贤则名。

由二层正门入内,正厅又悬一联,同样出自潘存之手。联曰:“唐嗟末造,宋误偏安,天下几人才置之海外;道继前贤,教开后学,乾坤有正气在此楼中。”此联将潘存“精研经史”之功与“工善诗文”之才展露无遗:上联写唐宋末世中原之不幸,下联又转琼州之有幸,以史之“憾”衬今之“幸”,以唐宋末世中原之“苟且”照琼州后学之奋进,既写琼州与中原正气的一脉相承,又写建此楼以“见贤思齐”的现实意义。

琼州历来念旧。不论是苏东坡居儋时的教化之功,还是他的那句“沧海何曾断地脉,白袍端合破天荒”给予琼州慷慨真挚的勉励;无论李德裕平泽潞之乱的战功,还是他兴利除弊的救国之志;更不必说李纲、赵鼎、李光、胡铨主张抗金、反对求和的气节与决心。这些琼州人都牢记在心,世代不忘。苏泉书院也好,第一楼也罢,便都是这种“念旧不忘”的载体,自然也是教化士民、养乾坤正气的理想场域。

时任广东雷琼道道台朱采题写的“海南第一楼”匾额。李幸璜摄

潘存为五公祠第一楼所作的第三联,原也悬于二层楼内,如今则在一层正门两侧。正门上悬“五公祠”匾,两侧联曰:“万里投荒开地脉,千年崇祀见天心。”此联看似专写东坡与海南——毕竟东坡曾有“沧海何曾断地脉”之句。但其实,“万里投荒开地脉”写的是一组群像。这组群像中的每位中原来客在他们各自落魄之时光临彼时尚是蛮荒之地、被传为“瘴气盈空”的海南岛时,都是被动的。

东坡先生抵达之前便已交代后事——“某垂老投荒,无复生还之望,昨与长子迈诀,已处置后事矣。今到海南,首当作棺,次便作墓。乃留手疏与诸子,死则葬海外。”却能在登岛后以化民教士为己任,设馆教学,劝农垦荒,竟使儋州成邹鲁。

李德裕登岛之初也是不甘心的,甚至是绝望的。他在《登崖州城作》中写道:“独上高楼望帝京,鸟飞犹是半年程。青山似欲留人住,百匝千遭绕郡城。”字里行间尽是无奈与孤苦。他在海南确实过得很苦,甚至到了“资储荡尽,家事一空”“百口嗷然,往往绝食”的地步。他非常不习惯在海南的生活,他写信给段少常抱怨住所总有鸡飞过,便将自己唤作了“祝鸡翁”。自嘲中写满了落寞。他大中三年正月抵琼,当年十二月辞世,不足一年的时间里,却创作了四十九篇杂论合为《穷愁志》三卷。卷中《汉元论》《英杰论》《旧臣论》《朋党论》等篇对昏君奸臣的批判,对君明臣贤达的理想政治的构想,读来无不令人肃然起敬。这是李德裕除“良相高士”的英雄形象外,留给海南的另一笔宝贵财富,也在一定程度上为彼时及后世的中原士人了解海南提供了一份有效的参考。

李纲的海南故事则有些传奇。他于南宋建炎三年十一月二十日深夜登岛,游完天宁寺,学着嚼槟榔,写未完成的诗,七天后的二十九日便被赦免了。于是,他带上一只海南的孔雀北归。这段短暂而传奇的经历,让这位主张“祖宗疆土,当以死守,不可以尺寸与人”的南宋宰相于正义与勇敢之外,又多了一份俏皮与可爱。于是,后人在岛上东山岭建“灵照堂”“李纲庙”,立李纲像,又将他请进五公祠。

群像中的李光则在海南待了整整十二年。在这不短的时间里,他劝乡人放下手中斧凿护松林岭青山不老,率众人清东坡旧泉,访东坡《载酒堂二诗》真本,承东坡遗志修郡县学校,为宁济庙撰《儋耳庙碑》为儋州存史……可谓是好事做尽,遗泽无穷。其实,他的日子过得也很凄惨。这不单是因其被贬的身份,也因生活之极端困苦——“昌化肉不常得,予蔬食已惯,每闻有猪,则召一二友生同饭,月不过二三。”如今,与李光有关的儋州古迹“冠古亭”“涌月亭”“咏归亭”等已不见踪迹,但自五公祠建起的那天起,便始终有他的一席之地。

赵鼎和李纲、李光一样,都是因得罪了秦桧被贬琼州。他在琼州吉阳军的三年,始终被迫处于隐居状态,连门下故吏都不敢通信问候,只留下一句千古绝唱便绝食而亡:“身骑箕尾归天上,气壮山河壮本朝。”这份气节为海南岛的气质添了许多血性,自宋琼州士人逐渐入仕为官后,忠诚耿介之臣迭出,鲜有卑劣懦弱之鼠辈。如果说群像中的其他人是“万里投荒”开文脉,那么赵鼎所开之脉便是琼州的血气。

五公之胡铨,被称为骨头最强的南宋名臣。在摇摇欲坠的南宋,他上书宋高宗,力谏乞斩秦桧,终也难逃四处飘零的命运。1148年胡铨被贬吉阳军。抵达琼州路过临高时,他受县令谢渥之邀入住茉莉轩,为临高士子开讲《春秋》。彼时,临高官员、名士、学子聚在茉莉轩,围在胡铨身旁,聆听教诲。其中便有一人——戴定实,正是这一次的相遇,让他成为临高史上第一位举人。也正是这一次的相遇,让茉莉轩成为当时临高文化的高地,堪称临高之“兰亭”,一时风头无两。此轩自胡铨讲学后,便成了临高私学的发源地,林承藻有诗赞曰:“义学原来茉莉轩,培材广辟艺林门”。此后,这里又成临高中学,终使文脉不断。

唐宋中原先贤“万里投荒”,均是不得已的被动迁移;苏东坡及五公等为琼州“开地脉”却是古代士人的主动作为。“千年崇祀”是后世对慷慨的给予与凛然之正气主动奉上的怀念与感激,“见天心”则是这两种付出相互交付的必然结果,是赤诚与朴真、是善行与民心相互作用的直接呈现。

1893年,为“海南第一楼”撰此三联的潘存为其家乡文昌所建的溪北书院终于落成,这正是他对这第一楼自建成之日起便被赋予的“道继前贤,教开后学”使命的践行。这“第一楼”的精神,也必将由一代又一代的海南人承袭发扬,以使“南溟奇甸”之名不虚。

(作者系海南省典籍整理与研究基地特约研究员、“另一面的海南”主理人)