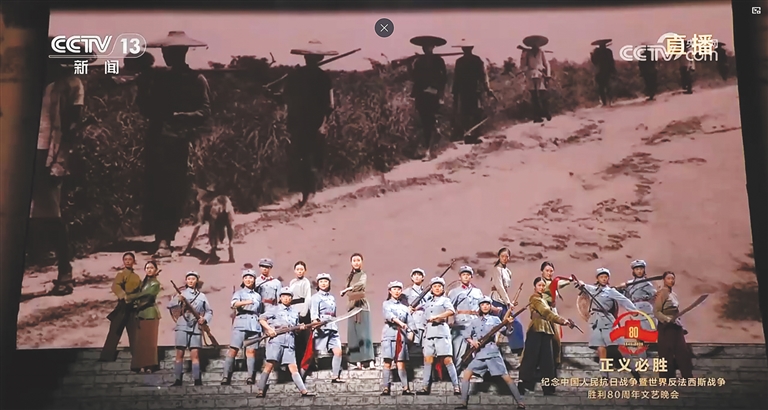

2025年9月3日晚,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺晚会《正义必胜》在北京人民大会堂上演。在晚会第三场“不可战胜的力量”中,一段来自天涯海角的旋律——《琼崖独立队之歌》再次响起。这首歌曲歌颂的是中国共产党领导的琼崖抗日武装力量——琼崖抗日独立队(后发展为独立总队、独立纵队)。这支队伍在日军入侵海南岛的危难时刻,挺身而出,与日本侵略者苦战6年多。一段铿锵的旋律,在抗战烽火中诞生,穿越80余载,在人民大会堂再次响起,让人无限感怀。今天,笔者从各类文献记载中抽丝剥茧,介绍《琼崖独立队之歌》的来源。

文艺晚会《正义必胜》播放《琼崖独立队之歌》旋律的片段(电视直播截图)。陈立超供图

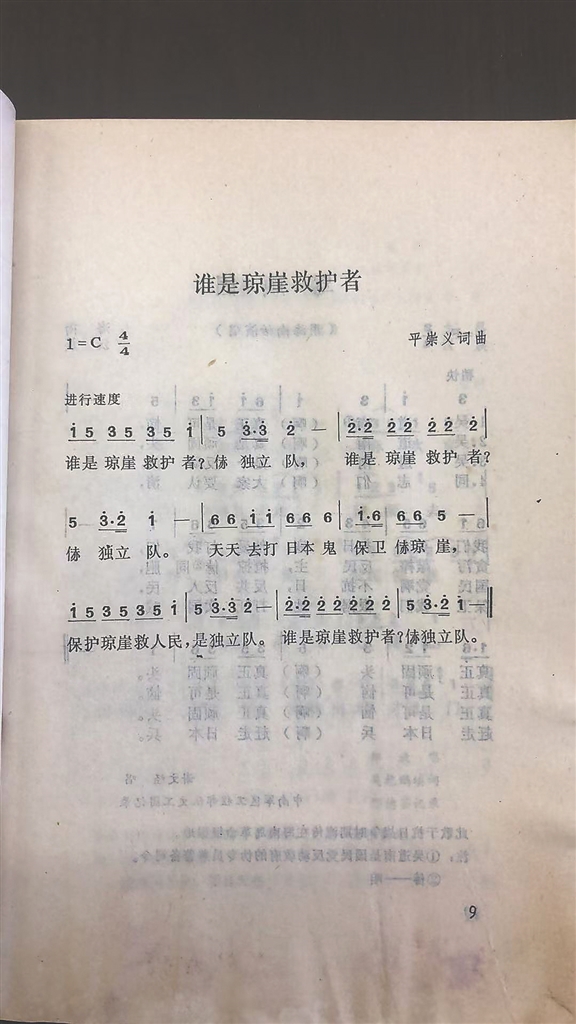

原作为《谁是琼崖救护者》

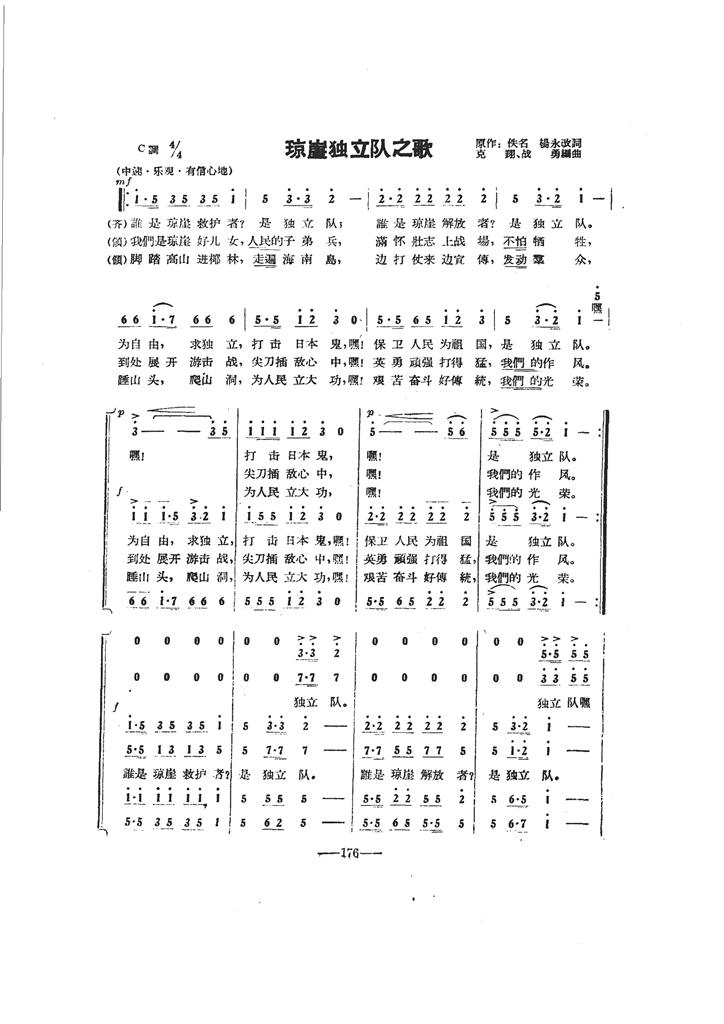

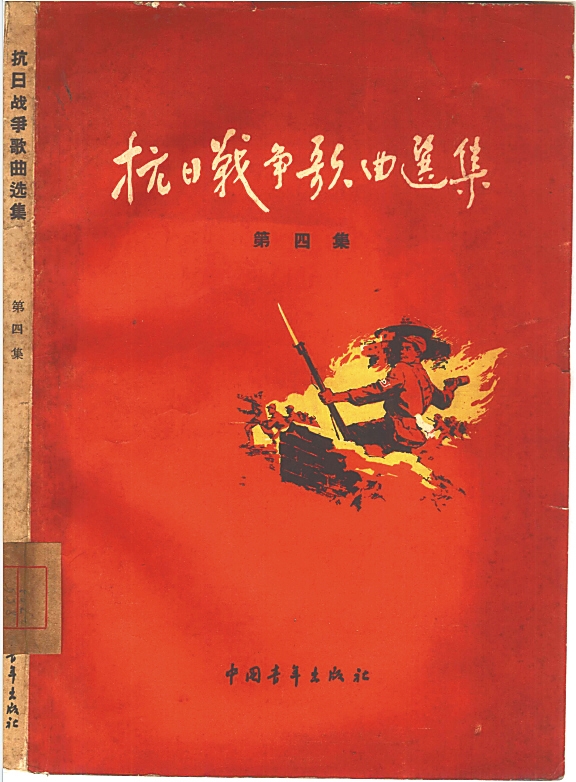

目前能查到最早收录《琼崖独立队之歌》的公开权威出版物是1957年中国青年出版社出版的《抗日战争歌曲选集》。该书由解放军歌曲选集编辑部编撰,搜集汇总了全国各地在抗战时期比较流行的歌名、歌曲,在第4集第176页收录《琼崖独立队之歌》,收录时标注“原作:佚名”,由杨永改词,克翔、战勇编曲。歌谱结尾处注明:歌曲原作者在战斗中牺牲了,因此名字无处查询。杨永等人在原作基础上,改编成“齐唱+混声合唱”的歌曲。2005年,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年,中国人民政治协商会议教科文卫体委员会、中国音乐家协会、中国演出家协会联合编撰出版《中国抗日战争歌曲集》,该歌曲集再次收录《琼崖独立队之歌》,但仍标注“原作:佚名”。这种标注后来被人指正,中国音乐家协会理事陈志昂在2008年第1期《文艺理论与批评》撰文《一部比较理想的抗战歌曲集》,指出《琼崖独立队之歌》的曲调源自外国歌曲,原曲是英国民歌《一试再试》。该曲民国初年曾被填词作为学堂乐歌,后被改填为工农革命歌曲,对此应该有所说明,不能仅以“佚名”二字含糊了事。

由于明确了《琼崖独立队之歌》的原曲为英国民歌,2015年人民音乐出版社在编撰《抗战歌选(1931—1945)》再次收录这首歌曲时,特别将“原作:佚名”改为“佚名词”,并明确原歌创作时间为1943年。在革命战争年代,由于战争环境的残酷和革命斗争的艰苦,许多革命歌曲采用了“旧瓶装新酒”的组合方式,创作者用人们熟悉的曲调填入充满战斗精神的新词,以达到迅速流传开来的效果。这种创作方式在抗战时期比较普遍,1943年正是海南抗战最艰苦的时期。据《中国共产党海南历史》第一卷记载:(1943年初)由于敌人实行长时间的惨无人道的“三光扫荡”政策……部队能公开活动的地区越来越小,行动更困难了。尤其是群众的生产遭受到严重的破坏,不仅直接损害抗日军民坚持斗争的物质基础,就连广大人民的生活也渐渐陷入困境。

《谁是琼崖救护者》词曲。陈立超供图

《琼崖独立队之歌》词曲。陈立超供图

正是在这种艰苦的环境中,中共琼崖特委在冯白驹的领导下,组织创作了许多著名的抗战歌曲,其中《谁是琼崖救护者》《全琼总动员》《独立队之歌》(非《琼崖独立队之歌》)流行一时,极大鼓舞了琼崖抗战军民的战斗意志。通过对比曲谱,可以确定《琼崖独立队之歌》的原作为《谁是琼崖救护者》,两者曲谱基本相似,歌词部分相同。

杨永。陈立超供图

原词作者是谁?

《谁是琼崖救护者》的原词署名作者为“平崇义”,原词为:“谁是琼崖救护者,亻赤(方言,相当于‘咱’)独立队,天天去打日本鬼,保卫亻赤琼崖,保护琼崖救人民,是独立队。”这段歌词通俗生动地描述了中共琼崖特委才是海南抗战的中流砥柱。据《海南省志·文化志》记载,“平崇义”为琼崖特委文艺宣传干部,他也是抗战歌曲《独立队之歌》《全琼总动员》的作者。《独立队之歌》较短,采用海南民歌曲调,歌词为:“独立队,打日本鬼,保护百姓,枪炮缴获,几百枝(支),四海扬名。”这首歌展现了琼崖抗日独立队保护百姓、抗击日本侵略者的功绩。《全琼总动员》歌词稍长,其中写道:“有力快出力,有钱快出钱,快扩大我们抗日独立队,一切为着打日本呀,嘿,争取最后胜利!”这首歌采用的是陕北民歌曲调,抗战时期广泛流传于琼崖抗日根据地,在这首歌曲的鼓舞下,根据地许多地方出现了母送子参军、妻送夫参军的感人场景,反映出海南人民与我党领导的琼崖抗日武装之间的鱼水深情。

“平崇义”显然是一个化名或笔名,不同文献对《谁是琼崖救护者》的词作者记载不尽相同,1991年出版的《海南民歌选》记载的词作者为“平崇义”,1993年出版的《琼崖革命诗词歌谣集》又将词作者记载为“正义”。无论是“平崇义”还是“正义”,都只是一个代号,作者真名应该与此有关,但又不完全一致。从其他信息推断,词作者应该文化水平较高,且熟悉海南以外的曲调,善于运用自己熟悉的曲调,结合海南抗战实际填词。由于其牺牲时间较早,留下的文献资料稀缺,使核实其身份变得十分困难,但也不是无迹可寻。海南抗战爆发后,琼崖特委在广州湾建立了交通中转联络站,在南路特委和广州湾基层党组织的配合下,加强了与党中央南方局、广东省委及八路军驻香港办事处的联系。1994年,《琼岛星火》(第20期——红色交通线专辑)发表徐纪撰写的《琼崖特委在广州湾的交通》一文,文中写道:“1941年夏秋,从马来西亚回国参加抗战的杨少民、陈青山、江田等40多人分批先后从香港到达湛江市。他们在菉塘隐蔽几个月后,由交通员护送去琼崖。这个时候,从延安来的蔡白云、钟萍以及从省委(广东省委)派来的香港文化工作者严崇义、蔡磊、冯苇等也经湛江转达琼崖。”这里提到的严崇义,无论是身份还是到琼崖的时间,都符合《谁是琼崖救护者》词作者“平崇义”的特点,有较大可能就是《琼崖独立队之歌》原词作者。当然,要确认这一结论,还需要更多史料佐证,尤其需要严崇义的详细生平介绍。

1957年中国青年出版社出版的《抗日战争歌曲选集》第四集。陈立超供图

海南解放后重新改编

海南解放初期,各级文化部门和海南军区对继承发扬宝贵的革命音乐遗产十分重视。20世纪50年代初,全国许多音乐工作者到海南搜集革命战争年代的各类红色歌曲。1954年,解策励、丁彦、曹先谟、高朗等在交通不便、语言不通的条件下,深入儋县(今儋州市)、保亭、白沙等9个县挖掘,搜集民歌170首,民间器乐曲129首。1955年,长江文艺出版社以此为基础出版《海南民歌》一书。这是中华人民共和国成立后音乐工作者采录海南民间音乐的第一批成果,其中革命战争年代的红色歌曲约占四分之一。

在这股热潮的带动下,时任海南军区文工团创作组组长的杨永(1928年—2006年)也积极投身其中。杨永,广东海丰人,中共党员,1952年毕业于中南部队艺术学院戏剧系编剧班,1955年开始发表作品。当时,恰逢解放军歌曲选集编辑部为庆祝中国人民解放军建军30周年,开始在全国范围内征集抗战时期的红色歌曲。杨永在《谁是琼崖救护者》的基础上,补充润色歌词,增加了较多内容,并把歌曲名改为《琼崖独立队之歌》。克翔、战勇重新对原曲进行编排,使原来比较单薄的曲调变得丰富,成为2025年《正义必胜》晚会上呈现的《琼崖独立队之歌》。

二十世纪三四十年代的琼崖,经济不发达,教育和文化落后。80%以上的居民是文盲,认识乐谱的人少之又少,学唱歌曲大多靠口传心授。但在海南抗战的艰苦岁月里,仍有许多群众会唱抗战歌曲,这和《谁是琼崖救护者》等歌曲曲调辨识度高,歌词简明扼要、易识易记是分不开的。海南解放后,人们对其进行改编,加以完善,也是合理的。无论是原歌还是改编歌,均显示出海南抗战歌曲深入人心的魅力和影响力。