洋浦沙塘村:每逢佳节调歌声

“岭上沙塘历史性,记且心里记呀么记清清……”儋州调声市级传承人、洋浦新英湾区办事处太平社区沙塘村村民陈龙健展示了一首调声,这是他的作品。沙塘村浓厚的调声氛围滋养着陈龙健,为他的创作提供了源源不断的灵感。

“我从小就喜欢调声,是听着调声长大的。”陈龙健说,小时候,村里一位名叫陈凤毛的老人时常坐在家门口唱调声,他边听边学,逐渐对调声产生了浓厚的兴趣。

儋州市文化馆有关负责人介绍,儋州调声产生于西汉时期,发源于儋州市北岸一带,是一种以儋州方言演唱、体裁近似民间小调的汉族民间歌曲。北宋苏东坡谪居儋州时就常听到百姓演唱调声、山歌,还写下了“蛮唱与黎歌,余音犹杳杳”的诗句。2006年,儋州调声被列入第一批国家级非遗代表性项目名录。陈龙健说,位于儋州北岸的沙塘村演唱调声的历史悠久,调声已成为村民生活中不可割舍的文化项目。在他的记忆里,每年春节,父辈们从大年初一“调”到初四,欢快的旋律让节日氛围更加热烈。“现在也是一样,不论是节日,还是入祠、嫁娶、立门,但凡是重要日子,村里人一定会用调声来庆祝。”

“以前调声的规模比较小,一般都是一个村的20多名男青年和另一个村的20多名女青年一起唱。”陈龙健说,民间调声有不成文的规矩,一般同村男女不对唱,沙塘村的男女常约其他村的年轻人到山坡上唱调声,内容以爱情为主,一唱一和,眉目传情。“我爱人也是‘调’来的。”陈龙健笑着说,除了能寻觅佳缘,儋州调声还能“润滑”村庄或村民之间的关系。“以前村庄间有矛盾,两边一起唱调声后便‘大事化小,小事化了’,作用很明显。”陈龙健介绍。

十几岁时,陈龙健加入沙塘村的男子调声队,“出去和其他村的青年调声,需要准备至少5首曲目,当时我们没有那么多曲目唱,就想到自己写”。20岁那年,陈龙健开始根据自己的生活阅历和本村情况创作调声曲目,“队员们都觉得我写的词朗朗上口,好多曲目成了我们村的‘主打歌’。”2010年,他加入儋州那大三宝歌剧团,师从国家级儋州调声传承人唐宝山学习调声创作,至今已创作五六百首调声曲目。

除了创作曲目,陈龙健还编排队形、动作,推广花样调声。“第一个大型民间调声开场花样,就是洋浦沙塘中公男子调声队完成的(中公村毗邻沙塘村,两村历代关系亲近,常一起表演调声)。”陈龙健展示手机里留存的影像资料:上百名男青年统一身着蓝衣黑裤,并肩整齐站立,随着调声旋律变换队形。与传统调声只勾手摇晃有所不同,这场表演加入了不少新动作,观赏性更强。日前,陈龙健以“牛郎织女”为主题编排了一场调声节目,在贺国庆、迎中秋的调声晚会上展演,沙塘村的年轻男女加入展演队伍,与同姓氏的青年携手献上了一场精彩的演出。

在儋州,像陈龙健这样热爱调声的人数不胜数,如沙塘村这般调声文化氛围浓厚的村落比比皆是。“我们村基本上人人都能唱,所以调声队没有固定的队员人数,需要表演的时候谁有空就上。”儋州市中和镇水井村村民曾益花说。被称为“儋州歌王”的清代举人张绩就是水井村人,他创作的许多歌曲,至今仍在传唱。

“我们村调声的特点就是人数多,动作整齐划一,一字排开很有气势。”曾益花说,近些年,儋州调声的表演曲目和表演形式有所创新。“形式方面,我们不拘泥于站成一排唱,有时会摆一些特别的造型,比如排成‘水井’二

东方十所村:一歌一诗传古韵

“哥哥今日到十所,酸梅树下来对歌。见妹排长腔又亮,对看哪个山歌多……”10月10日,位于东方市八所镇十所村的稻田一片金黄,村民们围坐在田垄间的空地上,对月吟唱,此起彼伏的军话民歌悠扬婉转。十所村村民大多讲军话,村里有唱军话民歌的传统。目前,仅十所村能唱军话民歌的村民就有六七千人,周边村庄也有许多军话民歌爱好者。

军话民歌历史久远。据村民介绍,自汉代起,不同朝代、不同籍贯的戍边将士及其后裔陆续在该村定居。“村里的唐姓先祖可追溯至南宋时期,其他各姓则分别源自元、明等朝代的戍边队伍。”一位熟知村史的老人告诉海南日报全媒体记者。这些来自天南地北的将士携家带口在此落户,带来了各种各样的方言。

闽南话、陇西话、中原官话、西南官话……“在漫长的岁月中,各类方言与当地的客家话相互融合,最终形成了独特的军话。”十所村人、东方市军话民歌协会会长唐心燕解释道。这种融合了多元文化的语言,不仅成为村民日常沟通的桥梁,也催生了韵味独特的军话民歌。军话民歌风格古朴、曲调高昂、押韵动听,可从歌中听到中原古音、黄河气韵。其歌词类似唐诗,多为七字四句,偶有三字开头句式。

欢庆中秋的《好嫦娥》、勉励学子的《劝学歌》、表达爱意的《妹心清》……经典曲目口耳相传,代代延续,目前在十所村,家家户户能唱的军话民歌就有数十首。

在八所镇的一些村庄,军话民歌融入了村民的日常生活。罗德妹是十所村的民歌能手,尤其爱唱军话民歌。插秧时节,她在田埂上唱起《月令歌》;哄孙儿入睡时,她哼唱轻柔的《摇篮曲》;每年中秋月圆之夜,她都会和姐妹们对唱《好嫦娥》。“从小听着军话歌谣长大,现在一天不唱,心里就空落落的。”罗德妹说,以歌言事、以歌传情,是村里的传统习俗,军话歌谣是她生活中不可或缺的一部分。

让村民们引以为豪的是,他们的歌曾“走”出海南岛。2016年,十所村军话民歌队受邀前往澳门参加国际民间艺术节比赛,凭借特色鲜明的《风吹树尾花动芯》《好嫦娥》等曲目,在激烈的竞争中脱颖而出,荣获第二名。“我们在澳门演唱军话民歌时,现场的观众被这独特的音韵打动。”参与演出的一位村民回忆道,“这不仅是对节目的认可,更是对海南特色方言文化的最好传播”。

如何把军话民歌这一瑰宝传给下一代,让好歌谣唱得更久、传得更远,作为军话民歌传承人和小学音乐教师的唐心燕正在进行探索。经过一年多的系统采集和编排,她与多位军话民歌爱好者创新性地编写了一套军话民歌教材,系统整理《劝学歌》《月令歌》等经典曲目,配以现代乐谱和注释,将传统歌谣带进中小学课堂。

“在教学中,我们采用‘老歌新调’和‘新歌老调’相结合的方式,让孩子们更容易接受和喜爱。”唐心燕表示,她经常组织学生在古榕树下上课,让他们在真实场景中感受军话民歌的魅力。此外,她正在着手编写更完善的军话民歌校本教材,希望通过系统的教学,培养更多新生代军话民歌传人。

东方有关方面计划通过定期举办军话民歌赛歌会推选年轻传唱人,进一步推动民歌进课堂,并借助数字化手段记录和传播这一珍贵的文化遗产。“我们的祖先用歌声实现了文化融合,今天我们要通过创新让这份文化遗产永续传承。”唐心燕说。

千百年来,每当圆月临空,十所村的歌声总会响起。历史上,不同姓氏的村民在军话歌谣中找到了共鸣。如今,这千年不绝的音韵,仍在滋养着人们的心灵。

赵学梅教孙子唱迈话歌谣。陈苡琪摄

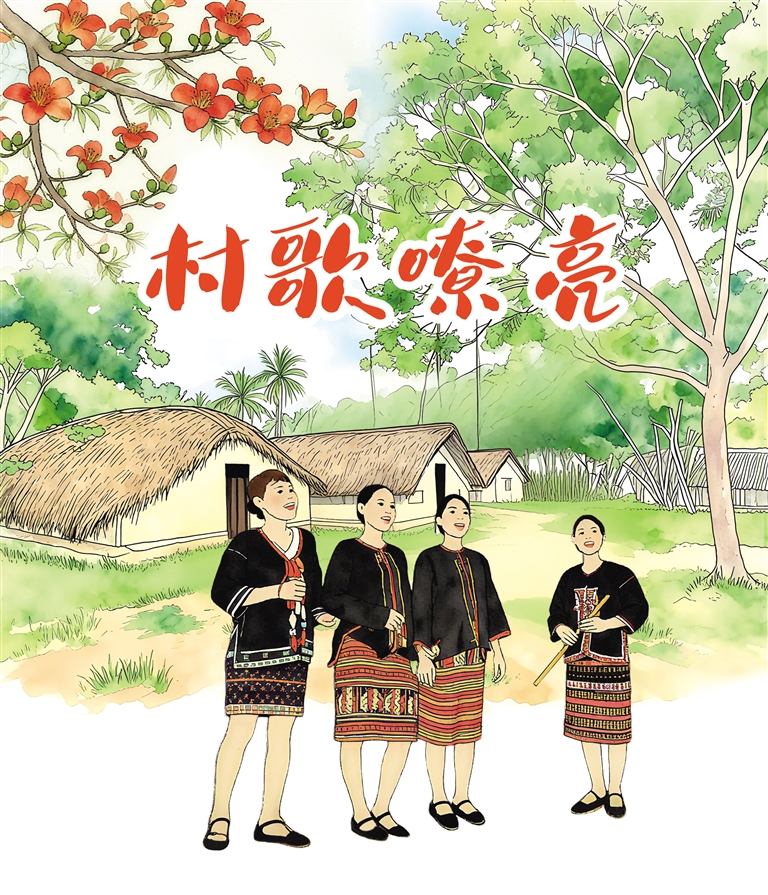

三亚拱北村:插秧种豆唱迈歌

“咚咚咚,官人骑马侬骑龙,官人骑马从街过,小侬骑马上广东……”近日,在三亚市崖州区拱北村一个绿意盎然的庭院里,村民赵学梅抱着孙儿,在屋檐下轻声吟唱着。韵律独特的歌声,随着微风在院落中飘荡。

这是古老的迈话歌谣,赵学梅从母亲那里学来,以前唱给女儿听,如今又唱给孙辈听。

迈话,是至今仍在崖城等地流传的一种古老方言,其形成与唐宋时期中原移民有关。“迈话应该有600多年历史了。”赵学梅介绍,以迈话为载体的迈话歌谣,由一代代崖州人口耳相传,生活气息浓郁。在拱北村,年长一些会说迈话的村民,几乎人人能唱几句迈话歌谣。

赵学梅说,迈话歌谣与劳动场景密切相关,很多素材取自当地人的日常生活和生产劳动。她回忆,小时候自己常随母亲外出干工,“火车每天早上九点出站,我们也九点出去干工;下午四点火车回站,我们也收工”。因作息与火车同步,这种劳作在迈话歌谣中也被称为“火车工”。以前,村民扛着锄头,成群结队走向田间。插秧、砍蔗、种红豆、种黑豆……干农活时,总有歌声相伴,而歌唱的内容,常与农事有关。

“砍甘蔗时,我们会唱‘一条甘蔗半天高,双手拗来不用刀,好石磨刀不用水,好儿找爱不用媒’。”唱完一首,赵学梅又随口唱起另一首:“一条甘蔗长又长,自种自拗自家尝,哥吃头来尾不淡,侬吃尾淡头会甜。”简短的歌词,通俗易懂、富含哲理。

在广阔的田野上,歌声舒缓了身体的疲惫,也驱散了沉闷。若有人插秧时兴起邀歌,旁边人会随口对唱。“以前在地里干活,常有人让我唱歌,唱完还会送一只青蛙给我。”赵学梅笑着说。不仅是在劳作中,午休间隙、饭点小憩,一有空闲,村民们便自然而然地哼唱起来。

从小耳濡目染,拱北村村民陈丽妃在母亲的影响下学会了唱迈话歌谣。每天下午,她常与好友聚在一起,闲话家常、打牌娱乐,兴起时总要唱上几句。“大家你唱我和,欢笑交织,很开心。”在陈丽妃看来,迈话歌谣是一条情感纽带,将村民们连在一起,会唱歌是基本的社交技能。

迈话歌谣源自生活,也折射出村民生活的变迁。赵学梅提到,“早期的迈话歌谣,唱的多是底层劳动人民的艰苦,听着有些悲伤”。后来,随着社会发展,村民的日子越过越好,歌谣的题材日益丰富,出现了许多吃酒歌、爱情歌、爱国歌及赞美自然风物的歌谣,这些作品蕴含积极向上的情感张力。比如,《歌唱新生活》唱道:“改革开放政策好,政府为民想周到……生产得钱心欢喜,放喉歌唱好日子。”

如今,在拱北村的榕树下,在家家户户的院门口,不时能听到有人哼唱迈话歌谣。

拱北村村民唱的迈话歌谣,文字常采用赋、比、兴手法,如“坡田冬种真热闹,好像仙女绣地毯”,比喻生动;“白鹤爱得塘水深,小侬爱得读书郎”,含蓄婉转。夸张、双关、叠字叠音是其鲜明的艺术特色,比如“人家嫁女担箱箩箩,我家嫁我扛鸡笼笼”,叠词的运用,既诙谐又有韵律感。

拱北村村民善于从生活中汲取灵感,填词创作歌谣。赵学梅珍藏着几本歌本,收录了近百首迈话歌谣,其中不少歌词是她自己创作的。为了方便分享与传播,她将这些歌本整理成册。2023年,“迈话歌谣”被列入三亚市非物质文化遗产保护项目名录,赵学梅也被评为市级非遗项目迈话歌谣代表性传承人。新歌词写了一页又一页,她的歌本还在变厚。