近代海南诗坛影响最大的当数冯骥声,他曾被“诗界革命领袖”黄遵宪推为“海外巨擘”,被琼台书院最后一任掌教林之椿誉为“如此清才旷代无”。

《民国琼山县志》中关于冯骥声生平的记载。图片由白金杰提供

冯骥声的一生,历经晚清时代的剧变。他沉潜经史,驰骋辞章,编刻前贤文墨,创办揅(同研)经书院,为近代海南文教事业贡献良多。

潜心实学科场蹭蹬

冯骥声,字少颜,海南琼山人。冯骥声的生卒年多记载为1841年至1891年,但并不确凿。根据林之椿《寄挽冯少颜前辈》诗句“此去不须嫌寂寞,知交泉下路非遐”小注“潘孺初前辈、蔡梅川比部皆先生数月卒”提供的线索,冯骥声离世时间应与潘存相去不远,在1893年6月前后。冯骥声的家世,目前因为史料匮乏也难以详考。据说海南冯氏大都是冯宝、冼夫人的后代,位于澄迈县老城镇石石矍村(又称“冯氏海南第一村”)的冯氏大宗祠将冯骥声也列为冯氏衍派名人。冯骥声的履历,可参考《光绪(十七年)辛卯科广东乡试同年齿录》相关记载。

《民国琼山县志》中关于冯骥声生平的记载。图片由白金杰提供

目前,记载冯骥声生平最翔实的史料,当数林之椿为冯骥声著作《抱经阁集》所作之序。据该序所述,冯骥声“嗜学出于性情,初学为诗,出语惊人,声高庠序”。其后到广东参加乡试,游观学海堂,遂“慨然慕诸儒之汉学”。学海堂是时任两广总督阮元在广东创办的书院,主张“以励品学,非以弋科名”,即不以科举为目的,旨在潜心经史、经世致用,这对冯骥声的影响很大。从广东回海南时,冯骥声购买了数百种经解书籍,从此潜心汉学。现存的《抱经阁集》收录了冯骥声撰写的《尚书》《礼记》《周礼》经解约六十条,每一条都旁征博引、详加训诂,少则百余字,多则上千字,可见其治学之勤,覃思之深。尽管冯骥声科场蹭蹬,但他的经学成就堪称晚清海南士人之最,林之椿称赞其“精研小学可名家,细审形声辨不差”,概括了冯骥声重训诂、详考订的治学风格。

长于歌咏逢其知音

冯骥声在诗歌上的成就与影响远远大于经学,这得益于他同治十三年(1874)北上京师的特殊经历。那一年,冯骥声考取拔贡生,获得入京参加廷试的资格。入京师的山川浸润、居京师的人文濡染与出京师的时事伤怀,使得冯骥声的诗歌格局大开,境界叠变,风格兼容李、杜之豪阔与沉郁。

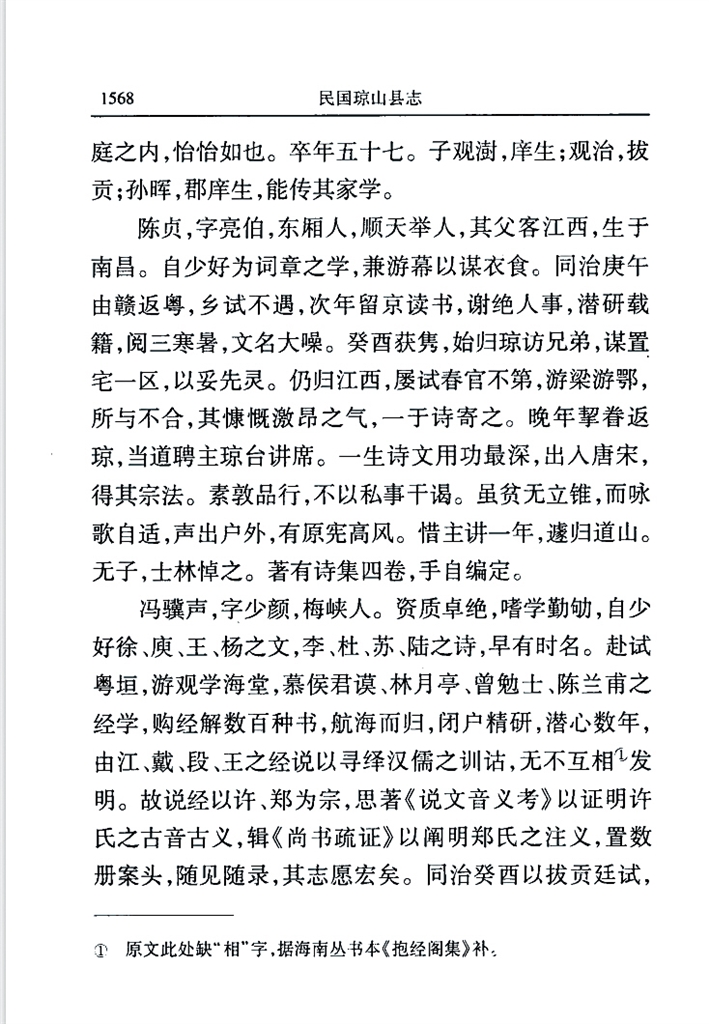

冯氏大宗祠第一进将军第。海南日报全媒体记者陈元才摄

冯骥声的赶考纪行诗,堪称一份近代海南北上京师的交通实录。他在这些诗歌中详细记载了自己如何从琼州航海至羊城,然后沿着粤中、三峡一路北上。过韶关时,他写下《泷头谒韩文公祠》,颂扬韩愈的文章和气节,随后入湖南,经郴州、长沙、汨罗江、洞庭湖到达湖北。每至一处,冯骥声都会抚今怀古,发歌咏叹,或同情被贬长沙的贾谊、流放汨罗江的屈原,或寻访汉阳古迹、登黄鹤楼看月。进入河南时,冯骥声听闻前方有“寇”,遂改道信阳。

冯骥声诗文集《抱经阁集》。图片由白金杰提供

这一变故,激发了冯骥声的伤时之情。他在途中夜宿时写下一首题壁诗:“海内方多事,天心未厌兵。鲸鲵犹出没,狐鼠任纵横。原野沙虫骨,关山战马声。书生有壮志,无路请长缨。”报国之志,溢于言表。琼州虽然孤悬海外,但琼州士子的爱国之情,丝毫不弱于内陆的有识之士。此后,冯骥声由河南进入直隶(今河北),写下《过朱仙镇谒岳忠武王庙》《汴梁歌》《陈桥驿》《邺中咏古》《邯郸吟》《真定》《自保定赴都杂诗》《荆轲故里》等怀古吊今之作,皆为“豪情胜概,英气咄咄逼人”之作(林之椿《抱经阁集序》)。

冯骥声所作《五指山歌》收录于《琼台耆旧诗集》中。图片由白金杰提供

在京师,冯骥声遇到同来参加廷试的广东贡生黄遵宪。当年,黄遵宪二十七岁,冯骥声虽比他年长一些,也不过三十余岁。黄遵宪读到冯骥声的诗后大为赞叹:“此广陵散也,绝响久矣。不图于今日见之。”黄遵宪不仅称冯骥声的诗歌为“广陵散”,还将冯骥声本人誉为“海外巨擘”(《民国琼山县志》)。与黄遵宪结交,对冯骥声的诗歌创作影响很大。黄遵宪提倡“我手写我口,古岂能拘牵”,还将新事物、新名词、新思想注入诗中。后来,冯骥声也写出了《自鸣钟》《铁路火轮车》《火轮船》《电报》《煤气灯》《轻气球》《远镜》等咏物诗。在歌咏氢气球时,他说“万里云路一日游,火船火车何足拟!丈夫意气洒落超然脱尘缰,曷不乘此翱翔横睇穷八荒”,体现了开放的眼光和豪阔的气度。

尽管黄遵宪与冯骥声在当时都颇负才名,但遗憾的是,他们在此次廷试中都落榜了。冯骥声携带在京师访求到的丘濬、海瑞全集,一路沿天津、山东、江苏等地返回琼州老家。黄遵宪则随父亲留在京城,两年后(1876年)在顺天中举,从此踏上仕途,成为近代有名的外交家、思想家。但是,他们二人并未相忘于江湖,黄遵宪出使日本时,仍惦记冯骥声的新作,“常与先生诗筒往来”。冯骥声读到黄遵宪的新诗,亦大赞“我知君身有仙骨,我读君诗果奇绝。”可见他们二人对彼此诗歌的欣赏。

讲学揅经弦歌不辍

廷试落第后,冯骥声并未从此消沉。回到海南后,他重新刻印丘濬、海瑞全集以及蒋冕编纂的《琼台诗话》,表彰前贤,不遗余力。他还与本地士绅陈起倬创办揅经书院,选址在雁峰书院西侧,继续推广实学。

关于揅经书院的创建时间,很多文献说是光绪十年(1884),若参考林之椿《抱经阁集序》中“岁丙戌,创建揅经书院”的说法,应为光绪十二年(1886)。该书院建立之初,只有三间讲堂,冯骥声亲自授课讲学,“仿学海堂例,专课经史词章,皆本生平之所学,以造就人才。”尽管是私人办学,琼州府也为书院提供经费支持,体现了琼州地方政府对本地文教事业的支持。

光绪十七年(1891),冯骥声终于考中了举人,但是最终因为焚膏继晷、心血耗尽,未能参加会试便离世了。他参与创办的揅经书院,并未因其离世而终止。光绪二十二年(1896),琼州名士王国宪继任揅经书院主讲,并扩建了书院,增加了三间宿舍。王国宪还藉书院刊刻了一些地方先贤文献,如《海瑞集》(海南先贤诗文丛刊本)收录的《海忠介公年谱》,备注参考的是“清末琼山研经书院刊本”。四年后,在废除科举的大背景下,知县刘福将揅经书院与雁峰书院合并,成立琼山县两等小学(即高等和初等小学),延请海南最后一位解元曾对颜担任校长。此后,该校几经改制,成为今琼山中学的前身。

揅经书院虽然办学时间不长,但对海南的文教颇有影响。相传琼粤名剧《搜书院》的作者就是该书院的学生。民国初年,曾任广东新政府议员的王子良也是该院的学生。正如林之椿所说的,“琼士之知实学,自先生(冯骥声)启之。”

冯骥声生前著述颇多,但刊刻较少。黄遵宪曾向冯骥声索要其诗集全稿,可惜当时冯骥声尚未誊录完毕便撒手人寰了。我们现在能看到的冯骥声生平史料与诗文集,主要记载于王国宪编纂的《民国琼山县志》《琼台耆旧诗集》与《抱经阁集》,其他著述多已散佚。目前关于冯骥声经学与文学的研究虽已取得一些成果,但相对于他生前的声名与成就来说还远远不够。期待这样一位声扬“海外”的近代诗人,今后能够获得更多关注。