李公羽

澄迈县老城镇罗驿村,是著名历史文化古村。近年来,关于罗驿村是古代海南岛西线驿站,苏东坡曾路经此地的说法,广为流行。罗驿村到底是不是驿站呢?

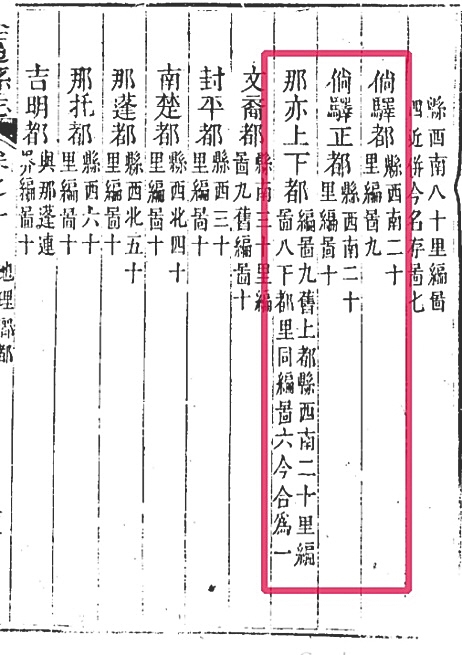

光绪《澄迈县志》记载的“倘驿都”“那亦上下都”。

罗驿村,这个村名在民国之前的各类史志、舆图中没有记载。“罗驿”作为乡村名称,应在新中国成立初期,但不影响这一村落的古老历史。

康熙《澄迈县志》载:“倘驿都,县南二十里,编图九。那亦上下都,编图九。”“倘驿市,在倘驿都。”嘉庆《澄迈县志》也记有“倘村市,在倘驿都,今废”。光绪《澄迈县志》在“乡都”编中记载更为详尽:“倘驿都,县西南二十里,编图九。倘驿正都,县西南二十里,编图十。那亦上下都,编图九。旧上都,县西南二十里,编图八;下都里同,编图六。今合为一。”县志记载,这是乾隆年间实施减并的。史志中的“县”,指当年的澄迈县城,位于今老城镇政府至盈滨半岛海湾一带。

历史上“那亦”“那驿”“倘亦”“倘驿”等名称,都是今天罗驿村的“曾用名”。

目前所见《琼台志》、各种版本《琼州府志》和《澄迈县志》,在驿道与驿传、铺舍等章节中,均无倘驿、那亦、倘亦、罗驿的记载。

嘉庆《澄迈县志》不仅记载了县内仅有通潮驿、西峰驿,而且在“秩官志”中逐一记载了明代本县这两个驿站的行政长官“驿丞”二十三人的姓名、任期,这是正式列入县政府编制序列的官吏,应无可能另有一个驿站而不予记载。

笔者因此认为,不存在唐宋时期另有一条驿道经过今天的罗驿村,不存在苏东坡走过“这一条”驿道的可能性。

通潮驿,作为明代之前澄迈县政府的官方接待驿站,其制高点建造阁楼,即通潮阁。苏轼在这里登阁远眺,赋诗书帖。弘治十七年(1504年),通潮驿撤除。通潮驿的存在,在历史上是没有争议的。

倘驿都,位于县南二十里。驿道和驿站建设是政府工程,甚至是国家项目,必须按规划设计建造。两驿之间距离,以六十里为标准,这是人们常规步行一天的里程,行者入夜投宿,别无他处。因为地理条件限制,或可多几里、少几里,但断不可能在二十里区间,建造两个驿站。

正因为历史上此地并非驿站,所以原始地名中并没有突出强调“驿”字,而是与“亦”通用。如果地名为“罗村驿”,则可能性还是有一些的。

各种志书所记载的澄迈县境内驿道与铺舍,均在县城东线和西线,东接琼山,西接临高,没有向南通行的驿道。

考论罗驿村在不在古驿道上,苏东坡有没有从这里走过,只是为了在学术上进一步厘清苏东坡足迹所至,丝毫不影响罗驿古村的历史文化价值和当代经济社会文化意义。

倘驿区域的历史文化价值,不是现当代人们附加的,而是至迟在明代已经形成突出影响,占据琼州重要文化地位的。明代天顺年间(1457—1464)澄迈县教谕朱复,曾作《倘驿秀峰义学记》,歌颂倘驿:“澄邑去南十里许,有都曰倘驿,山川盘结,人物秀异,诚一仁里也。”他悉心记述多位倘驿名人,“建学立师,以兴教事”,“不私其家,用之于学”,以成此地“礼度雍容,讲诵相闻”。他特别赞美和倡导这里“仁、义、礼”三者大丈夫事,对倘驿之地“兴学之功,立教之意”给予高度评价。