阮忠

海口“五公祠”名闻遐迩,“五公”首称李德裕,他是晚唐人,早于南宋“四公”李纲、李光、赵鼎、胡铨二百多年。

五公祠内李德裕雕像。资料图

李德裕(787-850),字文饶,赵州赞皇(今属河北)人,曾封卫国公,人称“卫公”。他素有壮志,虽不喜欢科举,但成年就志业有成。他父亲李吉甫在唐宪宗元和年间两度官至宰相,与朝臣李逢吉、牛僧孺等人失和,导致晚唐的朋党之争,后来牵连了李德裕。德裕历经宪宗至宣宗六朝,两次官至宰相,宣宗时罢相,出为东都留守等职,后又被罢,大中元年(847)十二月贬潮州司马、司户,再贬崖州司户。大中三年(849)正月,从潮州抵海南崖州,当年十二月病逝崖州。李勃《海南岛历代建置沿革考》明确地说,唐代崖州的旧址在府城东南三十里的龙塘镇珠崖岭上,并非现在的崖州。

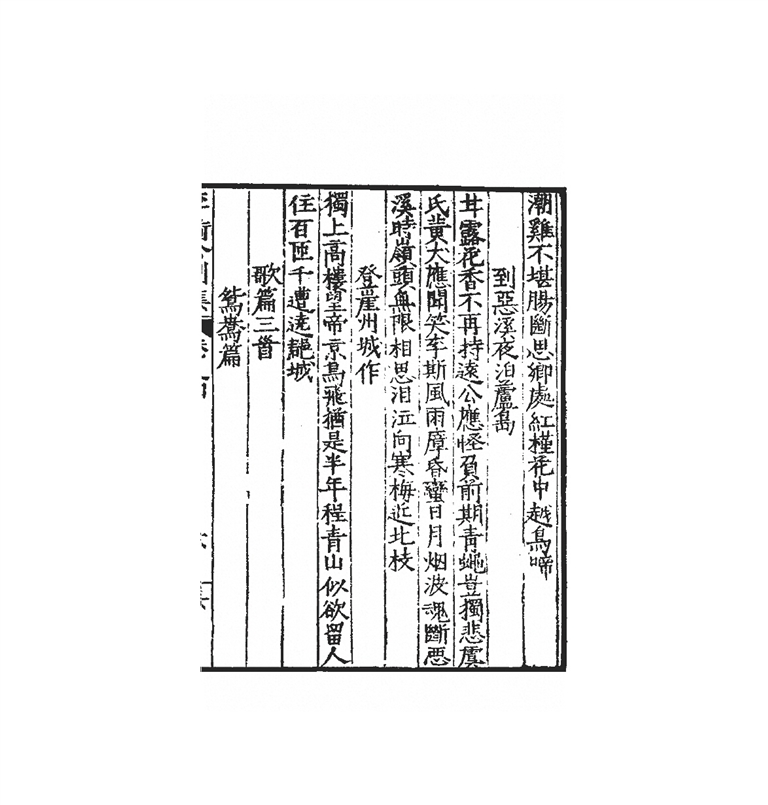

李德裕《登崖州城作》。

李德裕少具文才,勤于著述,但在海南近一年流传下来的诗却不多。在为数不多的诗里,七绝《登崖州城作》为人关注:“独上高楼望帝京,鸟飞犹是半年程。青山似欲留人住,百匝千遭绕郡城。”他在诗中表白自己的孤独和对北归京城的向往,是身处海岛困境的心绪流露。海南岛和唐朝都城长安(今西安)两地相距遥远,他说鸟飞需要半年,以此比拟人行的不易。但返京的路在哪里呢?想留人住的青山层层环绕郡城,出门见山而不见路。后来,苏轼在《行琼儋间》里说自己“登高望中原,但见积水空。此生当安归,四顾真途穷”,心境和李德裕相似,不同的是李德裕说山阻无路,苏轼说水隔无路。

五公祠就是为纪念被贬至此的唐朝名相李德裕,宋朝名相李纲、宰相赵鼎,宋朝大学士李光、胡诠五位名臣而建的。资料图

李德裕在崖州给旧友段成式写信,说自己到崖州后身体还好。邻居养了许多鸡,这些鸡常常飞进官府的驿舍,念及此,他调侃说我以后就做一个养鸡的老汉算了。他还给表弟姚邰写了三封信,说自己在海南身处大海之中,生活上“四无”:远离故土,虽有骨肉和平生旧知,但无音讯问候;身陷孤岛,无人体恤救助,家徒四壁,往往绝粮,终日苦饥,也许自己会活活饿死;十月底以来,身患重病,无医又无药,多次差点死去,只得顺其自然,此生恐怕再难与你相见。他还写了《祭韦相执谊文》,韦执谊在唐顺宗朝王叔文变法时官至宰相,变法失败后,唐宪宗把他贬到崖州,最后死在崖州。李德裕感叹韦执谊的命运,说自己临风敬吊,愿与他的灵魂同游。

李德裕在海南留下的重要著作是《穷愁志》。它的写作时间一般认为始于他晚年贬潮州时,也有一些是到崖州后写的。苏轼的经学三书(《易传》《书传》《论语说》),始作于被贬黄州时,他那时对文潞公(文彦博)说,已完成《易传》和《论语说》的初稿,想将已撰写的《论语说》托付给文潞公,以便久传。还对友人王定国说正着手写《书传》;贬惠州后,他继续《书传》的写作,最后在儋州完成《书传》和《易传》《论语说》的修订。苏轼65岁北归之际,多次对友人说自己在海南完成三书。按照苏轼的说法,李德裕的《穷愁志》结集在海南,也可以说它完成于海南。至于写《穷愁志》的动因,他自称是被贬后幽独不乐,没有人可以对话,于是读史以文抒发自己的感受,也算是与古人对话。李德裕以此解愁,他还说当时地处偏僻,无书可读,虽知多闻有益,终怀无书可读的遗憾。

《穷愁志》均为短章,分为“评史”和“论”两部分,“论”中的《冥数有报论》《周秦行纪论》,后人疑为伪作。李德裕借评史表明自己对历史人物和事件的看法。譬如《夷齐论》说司马迁《史记·伯夷列传》中的伯夷和叔齐,历来被儒学之士视为仁义的楷模,误导了后人,二人廉洁,称不上仁义,不及秦末汉初的商洛四友,洁身养寿,兼有仁智。又如《三国论》说魏蜀吴三国的灭亡先后,不在于形势轻重、积累厚薄,而在于政归何人,当引以为戒,这暗寓了他对晚唐朝政的批评和自我的社会关怀。他的“论”与时事相关联,说德、说臣、说忠谏,说慎独等。

他在《慎独论》里说,士君子爱身防患,最要做好的是“慎独”。慎独是君子修身的重要方法,说一人独处的时候也要注意自己的品行和名节,严格自律。这不是小事,因为唯有重名节,才能担当大任。“慎独”一语出自《礼记》,它的《大学》说君子诚心诚意,如此必定“慎独”,以德润身;《中庸》说隐微之事,别以为人不知而只有自己一人知道,因此应“慎独”而自我警醒。他自己“慎独”,正心修身,忠君报国。李德裕还在《豪侠论》里说,士要有道义正气,才能殉道不避死难;在《臣友论》里说,君择臣,士择友,应以患难为先,以患难为急,还讲了西汉周勃、周亚夫等人的故事。

李德裕被贬崖州时,拖家带口,传说他有后代留在海南岛。清代两广总督张之洞曾亲自过问,想选择他的优秀裔孙着意培养,但李德裕的裔孙不愿离开海南。张之洞有电文过问是真,但李德裕是否有裔孙在海南以及这些裔孙是否化为了黎人,仍存争议。