■缪文培

何履光是海南历史上有正式记载的第一位职官,曾经官至正二品的岭南节度使。如今,他的名字出现在马伯庸的小说《长安的荔枝》中,尽管在近期改编后制作的同名影视剧中,何履光被称为“何启光”“何有光”,但他还是成为人们尤其是海南本土历史爱好者所关注的焦点。

盛唐夏日,长安烈阳。岭南荔枝由千里之外快骑急递,色泽鲜红,在城门前分外显眼。

在电影《长安的荔枝》中,一头黑熊正懒洋洋地在岭南经略使府内踱步。镜头一转,只见满脸胡须,身形壮硕的刺史何启光,神态憨厚,举手投足间竟与黑熊有几分神似,引得观众哄笑。这一幕充满了喜剧色彩:在遥远的岭南,热带的荔枝、黑熊、大象、孔雀这些奇异风物与胖乎乎的地方官员巧妙对照,把长安和岭南迥异的生态与文化展露无遗。

在剧版里,何启光又改名为高州刺史何有光(与原著同名),是一位心机深沉、手握重兵的边疆大员,其历史原型乃是唐代的一位岭南重臣——何履光,正史中对其的记载简约细碎,其事迹散落在各种典籍的片段之中,可谓介乎历史与传奇之间,既真实生动又迷离倘恍。不妨循着小说的桥段,将史料重加梳理缀连,回到历史深处和现场重塑何履光,在真与幻的交织中品读这位唐朝将领的命运。

南征南诏铜柱刻功

要了解真实的何履光,先得从他的出身说起。唐人笔记《广异记》载:“岭南节度使何履光者,朱崖人也。所居傍大海。”朱崖,也作珠崖,即今天的海南岛,不过有一种说法认为他是“邕管贵州”(今广西一带)人。不难想见,身为南裔出身的何履光在科举主流的唐朝官场中实属异数。

《广异记》中记录了何履光上奏朝廷的三件“可怪”见闻,其中有一件想象力颇为丰富:有两座海中小山遥遥相对,晴天看去青翠如近。开元年间某日,南海上空突现连日雷雨,乌云蔽日,泥点般的雨水整整下了七天。后来有人从小山附近回来,说是看到一条巨鱼乘海潮游到两山之间,结果巨鱼进退不得,疯狂翻腾。它的腮被挂在山崖上,折腾七天后硬生生将山峰劈裂方才脱困。那漫天轰鸣便是巨鱼发出的怒吼,满天的泥雨是它喷吐的白沫,天昏地暗则是其吐出的恶气所致。

考证过何履光籍贯的海南师范大学周泉根教授认为,如此离奇的海上怪谈,虽然是小说家敷衍踵饰而成,想象力直追《庄子》中的任公子钓大鱼,倒可侧面见出唐朝中原人对海南的想象,也不离四围滨海的珠崖实际生活的影子,这多少也可旁证何履光的珠崖籍贯的可信。

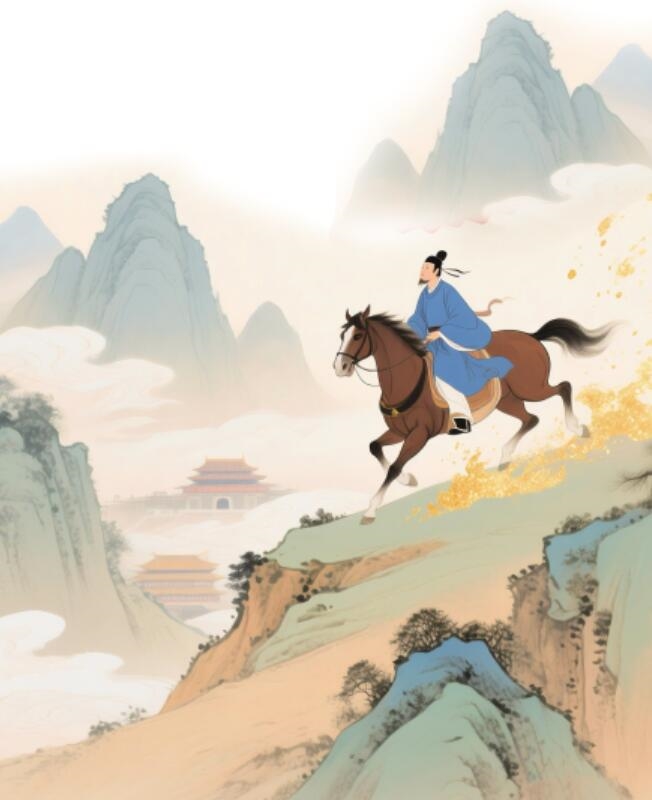

无论如何,边地的成长经历锻造了他剽悍善战的性格,使其在武职上崭露头角。玄宗天宝年间,何履光历任安南都护、容管经略使等要职。这意味着他被委以镇守今越南北部和两广交界地区的重任,成为南疆屏藩的重要将领。朝廷对他的信任不止于守土安边,更寄望于他开疆拓土。天宝八载(749年)十月,唐玄宗下诏发动大规模征南诏之战,命时任特进的何履光统率十道兵马自安南(今越南)北上,进讨位于云贵高原的南诏国。

南诏国原为唐的属国,皮罗阁在唐朝的扶持下统一了六诏,他的儿子阁罗凤即位后渐渐心生异志,并与吐蕃暗通款曲。此前剑南节度使鲜于仲通用人失察,间接促使南诏倒向吐蕃,唐廷大为震怒,决意兴师问罪。“十道兵马”自各路拔营,何履光率军队向南诏腹地进发。

据史籍记载,南诏西境安宁城是兵家必争之地,此城“中皆石盐井,深八十尺,城外又有四井”。盛产岩盐,是南诏赖以生财的命脉。唐玄宗旨在斩断南诏的财源,下令何履光“以兵定南诏境,取安宁城及井”。天宝十载(751年),何履光攻入安宁城,大获全胜,不但夺取了五口盐井的控制权,还仿效东汉名将马援,在安宁重立铜柱以宣示唐廷疆域。当地百姓目睹唐军入城,一度山呼庆贺。可惜,这场胜利只是开局的辉煌,后续的征程却愈加艰险。

安宁告捷后,唐军继续向滇池方向进军,试图彻底平定南诏。当时何履光已升任左武卫大将军,统领岭南五府兵马,声势颇为浩大。然而劳师袭远本就是兵家大忌,南征军很快陷入泥淖。在天宝十一年(752年)的进军途中,负责泸南道的都督贾颧部队遭遇南诏军埋伏,结果是贾颧被擒,其部队也覆没了。何履光也遭受惨败,性命堪堪,但得以保全。一年后,唐廷卷土重来,派剑南留后李宓为统帅,会同何履光等将领再次征调秦陇和安南等地兵力水陆并进。然而,天宝十三载(754年),这一次更大规模的远征以大败告终,甚至李宓都阵亡了,何履光再次兵败遁去。

南诏有《南诏德化碑》记载,唐军七万大军深入敌境,由于补给断绝,疫病流行等原因,十不存三,死伤惨重。连年的南征不仅未能平定南诏,反倒使唐朝元气大伤,南诏自此脱离大唐,投向吐蕃怀抱。这场史称“天宝战争”的征讨以唐军失败告终,成为唐朝由盛转衰的前兆之一。

值得一提的是,何履光在南征期间表现出的谋略和担当,仍为时人所称道。曾任礼部侍郎的崔国辅就撰有《上何都督履光书》,盛赞他“有谋赞之能,明恤之量”。意思是说,何履光具有谋划赞襄大计的才能,也有体恤下属的度量。这封书信措辞恳切,推许何履光忠勤体国,显示他在同时代人眼中并非今世小说中那般阴险刻薄的形象,而是颇有治军治民的才干和威望。

天宝十四年(755年),安史乱军发动前夕,朝廷将何履光留镇南方,授予他岭南节度使一职,成为“天宝十节度”之一。当时岭南节度使治所设在广州,统辖22个州,范围包括岭南(含海南)和安南都护府等广大区域。

一名出身边陲的武将,能跻身节度使之列,无疑证明了其战功与能力。然而,厄运也在酝酿。正当何履光坐镇岭南,踌躇满志之时,中原爆发了一场更大的风暴,他的人生轨迹也为之改写。

鏖兵安史尽忠身退

“渔阳鼙鼓动地来”,天宝十四年(755年),安禄山的叛军烽烟骤起,大唐歌舞升平的繁华戛然而止。此时的何履光刚经历南诏恶战,又匆忙前往中原勤王。他奉唐玄宗诏令率领南兵北上,改隶西川节度使皇室宗亲嗣虢王李巨麾下。彼时的长安已是危在旦夕,玄宗出逃,皇室西迁,在外藩兵镇中声望甚高的李巨受命为河南节度使,总揽各路勤王兵马。他统领何履光、鲁炅、赵国珍等数镇节度使协力抗敌。只是战局混乱,诸军各自为政,加之宦官掣肘,将领们更是难以舒展。何履光星夜驰援南阳,也未能及时赶到救援坚守古城的鲁炅,南阳终究陷落。各路援军中许多将校家眷随军,携带金银辎重,一遭败退便丢盔弃甲、争相奔逃,满路的军资器械堆积如山,白白便宜了叛军。朝廷上,高适上书痛陈:“南阳之军,鲁炅、何履光、赵国珍各皆持节,监军等数人更相用事……战而能胜者,有乎哉?”他把几位持节大臣频频失利归咎于宦官擅权和调度失当,玄宗也深以为然。这场国难中,何履光虽然尽忠奔走,却未能改写兵败如山倒的大势。

持续八年的安史之乱,直到唐肃宗、代宗时方才得以逐渐平定。何履光在战乱中屡受重用,先后镇守西南,奔赴中原,转战华北,可谓南征北战,功劳卓著。当时朝廷对他亦相当器重,玄宗天宝年间封他为特进、左武卫大将军,肃宗时授予他岭南节度使,官至正二品。

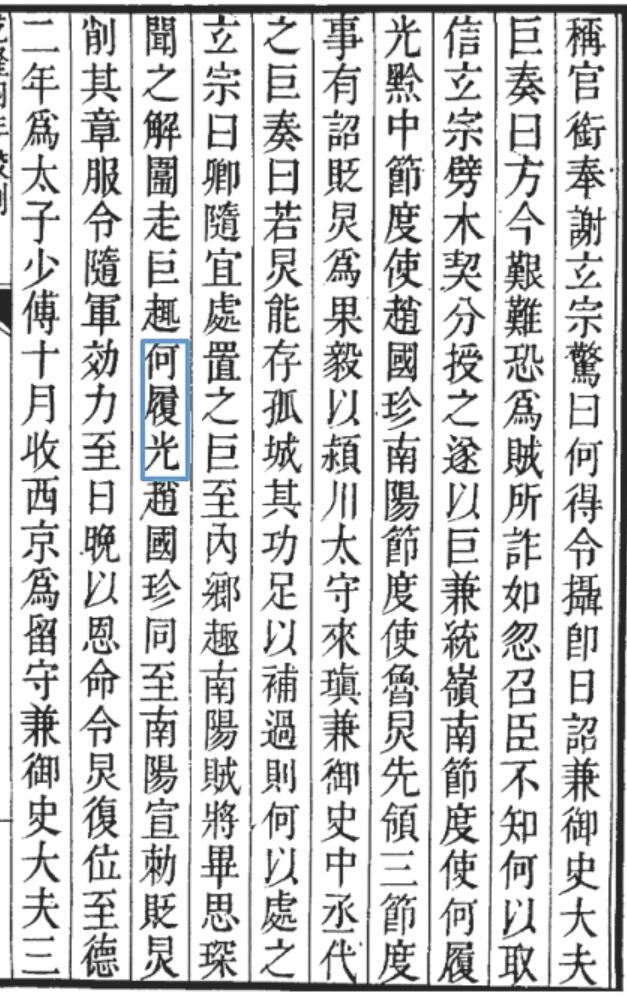

《旧唐书》中有关何履光的记载。乾隆四年武英殿校刻本

令人唏嘘的是如此一位勋臣猛将,在正史中却湮没无闻。《旧唐书》《新唐书》均无其传,《资治通鉴》于安史之乱后也不再提及他。唐肃宗至德元年(756年)十月,新任命的贺兰进明接替何履光为岭南节度使,史料并未记载何履光因何卸任。此后,这位久经沙场的海南将军仿佛从历史中退场,归于沉寂。

关于何履光的晚年归宿,史书语焉不详,倒是后世笔记和地方志中留下一段温柔的传说。

明代旅行家徐霞客在游历广西贵县(今贵港市)时,听闻当地有山名为“二何隐处”。传说是两位唐代高士隐居于此,死后化为山峰。徐霞客查阅地方旧志,发现所谓“二何”实为何履光一人,只因他曾被授予“特进”头衔,讹传为两人。或许正是由于史籍语焉不详,民间才以神话的方式寄托对这位将军的想象。

唐代中后期实行的边疆节度使体制,赋予何履光这类边将极大的军政自主权,使其得以在南疆施展抱负。然而,边地战功即便卓著,也可能湮没于朝堂的成败评判之中。在史书与传说的罅隙中凝望何履光的身影,我们既为盛唐未竟的开边之业扼腕叹息,也对他命运的沉浮生出无限感慨。或许正因如此,总有人在读到关于“一骑红尘妃子笑”的荔枝佳话时,会想起那位曾经叱咤风云、如今少有人知的岭南宿将,在历史与文学交错的时空中留下的真幻背影。