在岁月的长河里,石碑如同沉默的史官,以刀凿为笔,在坚硬的石面上镌刻着人类文明的记忆,承载着纪念、记录、标志等重要使命。

海南的历史画卷中,北宋绍圣四年(1097)至元符三年(1100)无疑是浓墨重彩的一笔。彼时,苏轼谪居于此,他的才情与豁达化作一首首诗篇、一桩桩轶事,成为海南珍贵无比的精神文化瑰宝。自那时起直至后世,无数文人墨客怀着敬仰之情,为苏轼立碑。

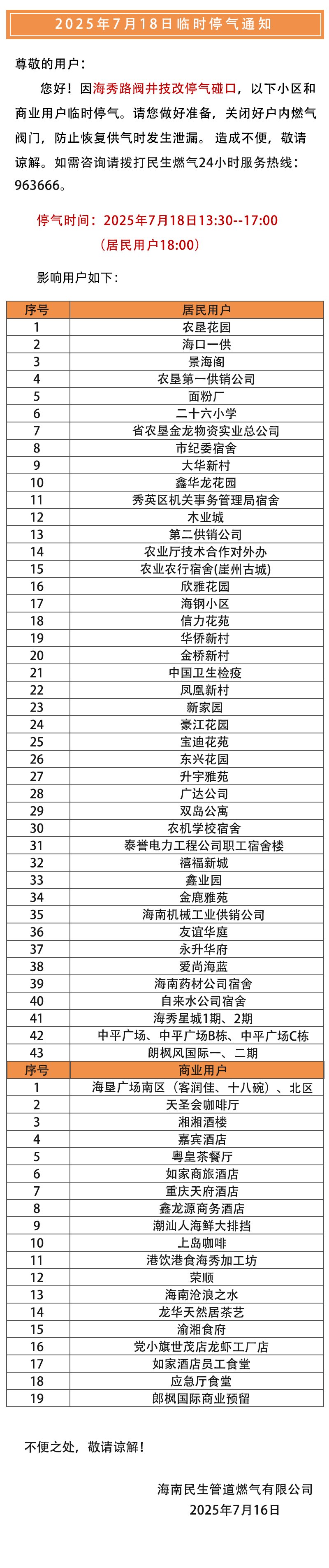

近期,澄迈通潮阁遗址“飞阁俯长桥”残碑的出土,激起了人们探寻与保护东坡遗迹的热潮。在海南,众多石碑都镌刻着与东坡相关的动人故事,每一块都是打开历史之门的钥匙,让我们一同走进这些石碑背后的传奇,探寻东坡足迹。

“飞阁俯长桥”残碑。海南省文物考古研究院供图

揭开通潮阁神秘面纱

今年4月,为配合第三届中国(海南)东坡文化旅游大会,海南省文物考古研究院在澄迈县通潮阁遗址开展考古勘探,一块“飞阁俯长桥”残碑重见天日。通潮阁,这个在苏东坡南渡北归途中占据重要地位的地方,再次走进人们的视野。

1100年6月,苏东坡渡海离琼前夕,曾在澄迈通潮阁停留,并写下《澄迈驿通潮阁二首》,其中“倦客愁闻归路遥,眼明飞阁俯长桥。贪看白鹭横秋浦,不觉青林没晚潮”,生动描绘了北宋时通潮阁“飞阁俯长桥”的景致,引得后世无数人到此追寻东坡足迹。

此次发现的残碑底部残存榫头状结构,无碑座,残高66厘米,宽63厘米,厚约7.7厘米,由火山石单面阴刻楷书而成。虽上半部分缺失,但93字的清晰碑文仍透露出重要信息:

“……梁立,所以弥缝天地之……前澄江,后迈岭,双瀑斜飞……前飞阁俯长桥之句,县之……以耸其观,而内外二桥之……既圮,而二桥亦相继就塌……吴邑侯珍聘莅任,即集绅……钱千有余串,塔成而二桥……有说者,兹城垣既坏,树草……运不昌,职此之由也兴起……孟冬月立”

经考证,这块残碑宽度与道光十六年《通潮飞阁碑》一致,而碑文中“吴邑侯”成为破解立碑年代的关键。考古人员推断“吴邑侯”极有可能是康熙二十二年至二十六年(1683—1687)任澄迈知县的吴世焜。吴世焜上任后积极修缮文庙、城隍庙等,根据史料记载,其忧心邑中破败、文运不兴,与残碑中“运不昌”等内容相符,由此推断,残碑刻立时间可能为吴世焜上任的第二年,即康熙二十三年甲子年(1684)。

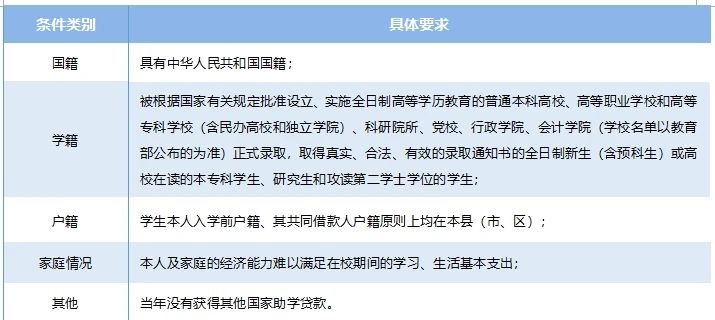

2003年,在通潮阁遗址附近山坡上发现的《通潮飞阁碑》残碑。陈超摄

通潮阁遗址发现“飞阁俯长桥”残碑有何意义?海南省苏学研究会理事长李公羽认为,东坡先生曾经在澄迈多次登临通潮阁,写下著名诗作,留下珍贵墨迹,此地发现这一残碑,直观而且确凿地证明了通潮阁和长桥历尽风雨始终为后世人们所敬仰。从历史长河中看,900多年来,尽管通潮阁和长桥完好存在的时间短,颓圮坍塌的时间长,但历代多次重修复建,标志着地方政府和民众尊重、敬仰和热爱东坡先生的浓烈情怀不变,可谓历久弥新。

这一残碑保留下来的文字,字数不多,但内容丰富而珍贵。李公羽说,特别是“吴邑侯珍聘莅任即集绅……”描绘了澄迈的吴县令,上任伊始即动员乡绅,大规模重修里外二桥的集资建设活动场景。

海南省文物考古研究院相关负责人介绍,这块残碑不仅为追寻东坡足迹、追溯通潮阁历史变迁提供了新线索,也让人们得以窥见古代澄迈的人文风貌。目前,省文物考古研究院正在对这块残碑开展进一步的保护与研究工作。未来随着考古工作的深入推进,通潮阁背后更多的历史谜团有望被揭开,助力东坡文化遗产在新时代焕发新光彩。

儋州市中和镇东坡书院里的苏东坡雕像。海南日报全媒体记者张茂摄

东坡岁月的珍贵见证

在昌江昌化镇昌城村的峻灵明王庙,也有一块承载着东坡记忆的残碑。峻灵王庙,民间称峻灵明王庙。1984年,临高、儋县、东方、昌江等地群众捐资重建该庙,当时在基址附近发现了《记峻灵王庙碑》残碑。

李公羽介绍,这一残碑系建炎二年(1128)时任昌化县令的何適所立,碑文除苏轼《峻灵王庙碑》原文外,还有记录苏轼撰写《峻灵王庙碑》经过的跋文。因此,这块残碑尽管不是东坡所立,但是在记录东坡昌化江行迹,传承海南历史文化方面厥功甚伟,具有独特的历史价值。

“昌江与澄迈,两块残碑,都是东坡文化在海南传承的重要物证。”李公羽说,除去本身的文物价值之外,它们还给人们以重要的提醒和告示,保护和利用好东坡文化是当代的重要责任。

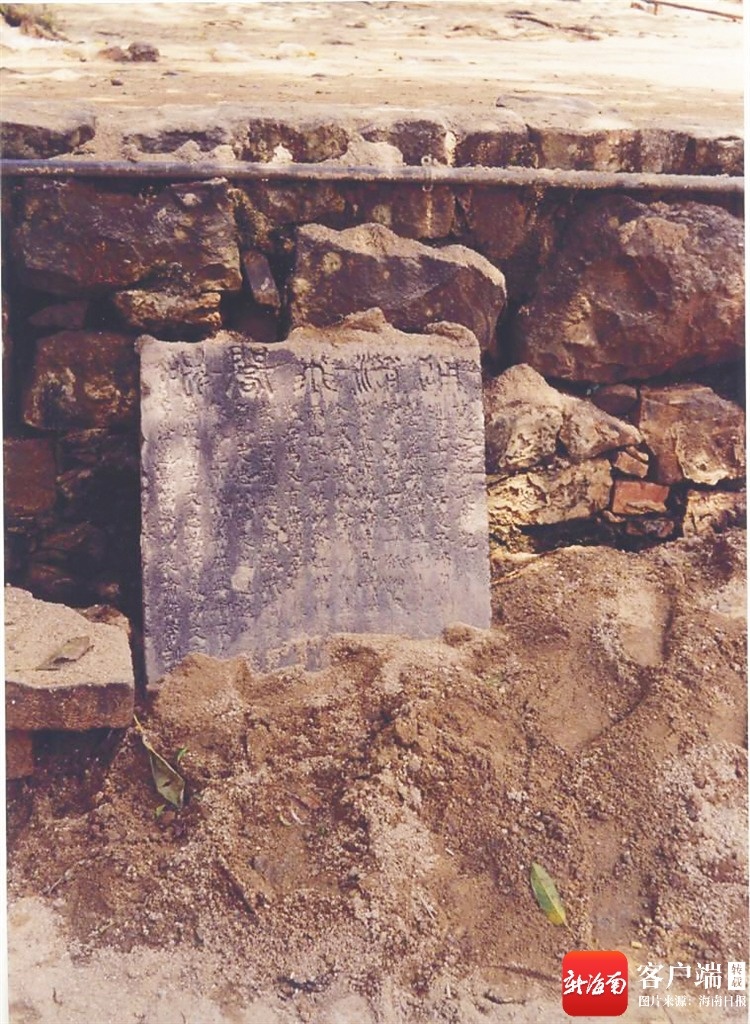

在儋州,桄榔庵是苏东坡贬谪儋州的故居,经历几代名贤的重建、修建。可惜,桄榔庵在1920年化为灰烬,仅剩一块“中正”石碑。

作为桄榔庵遗址的唯一遗存,中正碑见证了桄榔庵的兴衰历史。此碑高177厘米,宽80厘米,厚23.5厘米。从明代至今,已有五百多年的沧桑岁月。

此碑阴面的碑文为明成化十一年(1475)广东按察副使涂伯辅书写,儋州知州罗杰立碑。阳面为清康熙四十五年(1706)琼州府事加三级记录贾棠撰文,儋州知州韩祐和澄迈县令高魁标重建。两朝名贤共一碑,这在各大名胜古迹中是十分罕见的现象。

全程参与桄榔庵考古发掘的儋州东坡书院管理处主任王圣阳表示,“中正碑是桄榔庵遗址的有力的物证。中正两个字,告诫后人学习苏东坡这种公正的精神,做人做事要公道公正,不偏不倚。”

在儋州东坡书院东坡祠殿外左廊下,还有一块将近两米高的《东坡先生祠记》石碑,为元代著名诗人范梈于延祐六年(1319)撰书,是东坡书院镇院之宝。

元延祐四年(1317)春,海南肃政道廉访司事、大都军行部范梈,寻访苏东坡居住地桄榔庵,并建东坡祠,找老师教育儋州子弟,又找60个儒生管理祠内事务。范梈写《东坡先生祠记》以记盛事,后又刻成《东坡先生祠记》碑。

全面保护东坡遗址与石碑

2003年,在通潮阁遗址附近的坡地上,有人意外发现了“通潮飞阁碑”的残碑并拍摄了照片,但由于当时信息传播不广泛,没能引起重视等原因,该残碑后续又“失联”了,现在仍不知具体位置。

从拓片中可见,“通潮飞阁碑”上刻有《重建通潮飞阁记》,是清道光十五年(1835)至十六年,澄迈县儒学教谕兼训导李梓瑶所撰写。

李公羽说,《重建通潮飞阁记》不仅记载李梓瑶与高明府及同僚们商议捐出俸禄之事,还记载了他劝导众人捐款,孝廉马碧浦、司马李地山召集乡绅,共同集资二百八十余元,由学者戴乾元具体负责等事宜。重建工程自道光十五年六月起,历时一年完成,并将苏公神主奉于通潮阁上。文中详细记载了通潮阁的所在位置,认为那里是苏东坡“往来之通道也”。

“千古风流不老东坡——苏轼主题文物展”中展示了《重建通潮飞阁记》等三件澄迈古碑拓片,很遗憾目前还没找到原碑,但李公羽认为,找到的可能性仍然存在,这些都是海南全省坚定文化自信的重要例证,是建设文化强省的重要资源。

近年来,海南愈发重视东坡文化遗产的保护与传承。2024年,海南省人民政府办公厅印发《海南省东坡文化保护利用三年行动方案(2024—2026)》(以下简称《行动方案》),明确从保护东坡遗产、传承东坡文化、打造东坡印记、感悟东坡行旅等多方面列出16项具体举措,全面推动海南省东坡文化保护利用开发工作。

海南省旅游和文化广电体育厅相关负责人表示,海南将依托第四次全国文物普查摸清全省东坡文化遗产家底,加强对全省东坡文物资源的普查,完成对重要遗迹、遗址的考古勘探和发掘,考证认定苏东坡在海南的“足迹”。

《行动方案》出台以来,儋州不断加强对东坡文物资源的普查,完成了对重要遗迹、遗址的考古勘探和发掘,以及对馆藏可移动东坡文物资源的建档立案,推进了苏东坡纪念馆的建设,以及儋州故城、东坡诗石刻等东坡文物保护修缮项目和桄榔庵遗址原址的展示工作。

东坡文化,早已成为海南的一张亮丽文化名片。随着一系列保护措施的推进,海南正努力让东坡遗址和石碑所承载的历史文化,在新时代绽放新的光芒。而这些珍贵的石碑,也将继续见证海南这片土地的历史变迁与文化传承。